◎正当な理由による書き込みの削除について: 生島英之とみられる方へ:

【古代/邪馬台国】鬼道で邪馬台国を統一 古代の女王「卑弥呼」の正体とは?呉と蜀を牽制するための「親魏」という破格の高位の称号★4 ->画像>19枚

動画、画像抽出 ||

この掲示板へ

類似スレ

掲示板一覧 人気スレ 動画人気順

このスレへの固定リンク: http://5chb.net/r/newsplus/1578386168/

ヒント:5chスレのurlに http://xxxx.5chb.net/xxxx のようにbを入れるだけでここでスレ保存、閲覧できます。

邪馬台国の女王・卑弥呼が、中国・魏の明帝に貢献の使者を派遣したのは、西暦239年(前年の西暦238年説あり)6月のことでした。「三国志」の名軍師・諸葛孔明が没した、4年後にあたります。

その年の12月、卑弥呼は「親魏倭王」の称号を授けられました。

これは3世紀の末、晋王朝の史官・陳寿が著した、有名な「魏志」倭人伝――正しくは「魏志」の「東夷伝」の「倭人の条」(1987文字)に出てくる記述です。

さて、この女王・卑弥呼は、日本側の記録ではどのように述べられているのでしょうか。

■孝霊天皇の娘か

「日本書紀」の著者は、第15代の応神天皇の母・神功皇后と同一人物とみなしています。

が、皇后の本当の在世は4世紀の中頃であり、歴史的には約1世紀のずれが生じます。天照大神こそ、との説もありますが、これではあまりに時代が遠すぎます。

筆者は第7代孝霊天皇の娘・倭迹迹日百襲姫命ではないか、と考えてきました。

「日本書紀」によれば、この姫は三輪(現・奈良県桜井市三輪)の大物主神の妻となり、八百万神を神浅茅原へ集めて、大物主神の意を伝えた、とあります。筆者にはこれこそが、日本最初の、統一の原景ではないか、と思えるのですが。

■開化天皇在位年と符合

同時に、倭迹迹日百襲姫命が生きた時代は、姫の甥(姫の異母兄・第8代孝元天皇の子)とされる開化天皇(第9代)が在位した60年間とも重なります。ほぼ邪馬台国の女王・卑弥呼の、統治年数と一致するように思えてなりません。

また、開化までの、9代の天皇の御陵や宮址の伝承地は、ことごとくが葛城山麓に集まっていました。開化と次代の崇神天皇(第10代)の間には、地域的にも、呼称においても、大きな断層がありました。

崇神天皇は一名を「初国知らしし御真木天皇」(「古事記」)=「御肇国天皇」(「日本書紀」)と伝えられています。はじめて国を作った天皇の意であり、ちなみに初代の神武天皇も「神倭伊波礼毘古天皇」=「始馭天下之天皇」(「日本書紀」)と記されていました。

さらには、卑弥呼かもしれない姫の墓は、奈良県桜井市に今も、「箸墓」として伝承されています。筆者はこの墓こそ、卑弥呼のものだ、と推論してきました。

彼女が現れるまでは、男の王が立って治めていたそうですが、国々は争い、乱れており、それが卑弥呼の“鬼道”(祖霊を信ずる道教的色彩の強いシャーマニズム)によって、邪馬台国(倭国)は、ようやく統一された、というのです。

■卑弥呼が「親魏倭王」になれたワケ

卑弥呼は15歳前後で女王になり、30代で後漢と通じ、老年の239年に魏との国交を開いて4回にわたって使者を送り、10年後に79歳で死亡したといわれている。

最初の使者派遣の際、魏の皇帝は卑弥呼に膨大な贈り物を与えた上に「親魏倭王」の称号とその地位を表す「金印紫綬」を授けた。「親魏」という破格の高位の称号は他の諸国の王の上に置かれたことを意味する。これを許されたのは卑弥呼と「大月氏国(だいげっしこく)」と呼ばれたインドの王の2人だけ。卑弥呼は実力以上の評価を受けたことになる。

その理由は当時、魏が呉、蜀の2国と激しく戦い、競い合う三国鼎立(ていりつ)の時代だったことにある。魏は呉と蜀を牽制するために邪馬台国、大月氏国との同盟関係をアピールする必要があった。そうでなければ、小国の邪馬台国を実力以上に優遇する必要はなかったのだ。

https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/266391

https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/266391 ★1が立った日付2020/01/02(木) 09:22:22.1

前スレ

http://2chb.net/r/newsplus/1578159614/ 九州と東日本は文化がすごく似てるし親和性が高い

大阪周辺は渡来人が住み着いたせいか

日本とは違う独特の文化を感じる

関西が日本の中心やったわけやな

トンキン地に頭着けて崇めろやカスども

だから卑弥呼なる人物はいないんだよ

なのに戦後学会で卑弥呼固有名詞論田吾作が権威取れた

でそれがそのままなの

けど歴史学的には江戸時代における「じんこう=卑弥呼」の学説がただしんだよ

ここで卑弥呼固有名詞強弁を唱えて歴史を改ざんする

>>3 一目瞭然

湿潤耳垢:縄文系

乾燥耳垢:半島(ツングースク)系

238年1月1日 2代皇帝曹叡危篤

同日 皇太子が曹芳と決まる 曹叡の養子

同日 2代皇帝曹叡崩御

同日 3代皇帝曹芳即位

同時に曹爽、司馬懿が皇帝曹芳の後見人に就く

激動の239年1月1日

実際は238年中に2代皇帝曹叡は崩御してたけど

公孫淵の反乱を司馬懿が鎮めたばかりで魏の国内が混乱してて

発表を遅らせたんだろうね

後見人のいくさの功績と実績

司馬懿>>>>>>>>曹爽

曹爽は功を立てるため蜀を攻めるがボロ負け 244年興勢の役

仕方なく曹爽は都にこもって皇帝の地位を狙うようになり

司馬懿の立場も危うくなるが司馬懿は仮病をつかい難を逃れる 248年

いろいろあって司馬懿が曹爽を処刑 249年高平陵の変

曹爽は亡き父曹真(〜231年)の意志を継いで

蜀討伐にこだわったと思われ

司馬懿は反乱を起こした公孫淵を呉が援助していたので

公孫淵の反乱の反乱を鎮めたのち呉の討伐にこだわったのかもしれない

そして優秀な皇帝曹叡から

誰の子供か良く分かってない養子の皇帝に曹芳代わったばかりの

239年倭国の使者が洛陽に現れた

権威付けに利用するのにもってこいなのでものすごく優遇した

魏志倭人伝においても魏の中央の役人が書いたので

倭人からの貢物や魏が倭国に渡したもののリストは信憑性が高い

魏志倭人伝

倭人が渡したもの たったこれだけ

男生口四人

女生口六人

班布二匹二丈

魏は渡したもの

親魏倭王 金印紫綬

使者2人にそれぞれ率善中老将と率善校尉の位

絳地交龍錦五匹

絳地?粟?十張

?絳五十匹

紺青五十匹

又、特に

紺地句文錦三匹

白絹五十匹

金八兩

五尺刀二口

銅鏡百枚

真珠鉛丹各五十斤

リターンはんぱねえ

実際のところは、古朝鮮帝国に朝貢して服属していたのが事実だろうね。

大陸と対等に渡り合ったなどというネトウヨの恥ずかしいホルホル史観には草生えるわ

>>17 はるばる遠くから毎年通ってくる倭人の律儀さに対する返礼だからね

何処かに魏王が卑弥呼を愛おしく思うと書いてあったはずだ

その後毎年来なくてもいいんだぞ、と朝貢を免除されたことも書いてあったな

「邪馬台国」=邪魔台国

「卑弥呼」=あまねく卑しい奴等と呼ぶ。

まったく、これらは蔑称だよな。

壱岐だけは場所が確定してるんだよな

やたらと神社が多かったり不思議な島

>>20 新羅さんは大和朝廷に朝貢してたけどな(´・ω・`)

後に対等の扱いにしてくれと頼んできたが大和側が拒否ったので険悪な関係に

藤原四兄弟が新羅に遣いを送ったら天然痘をうつされて日本で大流行

今も昔もチョン半島は呪われた地なのだ

>>23 前スレに山口の見島が一大國だって言ってる人もいた

邪馬台国は奈良だよ

あの外部勢力が作ったと思われる纒向遺跡?

ヤマト政権誕生に先駆けた、葦原中国征伐、やまと征伐の証じゃん

>>26 纏向遺跡では九州や大陸との関わりを示す物は出土せず、東海との関わりを示すものばかり多く出土している。

人が住んでいた形跡も希薄だし、もう候補からは除外するべきだね。

未だに一部の老害が言い張ってるが。

当時の中国は世界的にも超先進国だったんだよな。邪馬台国の使者が魏の洛陽に到着したときはカルチャーショックを覚えただろうな。

ももそひめ説、じんぐうこうごう説、というのは聞いたことある

何の本かは忘れたが、図書館で読んだはずなんだよなー

>>28 え?そうなんだ

弥生期の東海から九州までの土器が出土する古代日本の中心って以前に聞いたような気がしたけど

九州のは見つかっていないんだ

まだ、こんな嘘神話に振り回されてるのか

卑なんて昔でも

良い意味の言葉じゃないんだぞ?

>>32 ゼロってわけではないが、大半は最も古くから交流のあった東海のものだよ。

ただ山陰や北陸、吉備や瀬戸内、関東と言った、九州を除く大半の地域の物が出てる事から

非常に広い範囲との交易が行われていた事は間違いないのと

200回位発掘調査が行われてるが、それでも全体のたった5%にしか過ぎないという広さもあって

現時点で、〜〜はあり得ないと言った断定的な言い回しはできない。

纒向近隣の唐古鍵遺跡から鉄が出てることや、淡路の鉄なんかの状況から、多分そのうち鉄器も出るだろうとは思った方が良いよ。

人は記憶型と思考型に大別できる

遣唐使のルート

大きく別けると2つ、朝鮮ルートと上海ルート

上海が呉だな

>>5 記事の著者の分析力不足だろうね。

実力を誇大宣伝する必要があった事情は記事の通り

一方で、牽制役の民度を高く扱う必要はない。

それどころか、民度は野蛮な王が

国力が高いにも関わらず

魏の皇帝の徳の高さと己の卑しさを比べてひれ伏した、という話にしたいから、

国力は高いが卑しい、とみなしたと俺は分析する。

事更に入墨のことを描くのも

罪人のごとく卑しい強国という宣伝のために

実態以上に誇張してたんだろうね

>>37 久しぶりのニュー速+での邪馬台国関連スレだからねぇ

日本史板はID非表示のせいで、阿波以外誰が何を書いてるのかよくわからんくなるから好きじゃない。

>>17 まぁ、

100年以上倭国王として君臨して

朝鮮半島 ー 対馬国 ー 一支国(壱岐)− 北部九州 の黄金ルートを、公孫とともに独占していた

「漢委奴国王」古代九州【倭奴国】九州海神国筑紫城政権

なら、中国の皇帝との付き合いが長いから

男生口四人

女生口六人

班布二匹二丈

なんて物だけで、魏の皇帝に拝謁しようなどとは思わなかっただろうね

邪馬台国は、こんなもんで皇帝に会えると思うほどの田舎者だったんだ

>>28 邪馬台国が渡したもの たったこれだけ

男生口四人

女生口六人

班布二匹二丈

こんなもんで皇帝に会えると思うほどの田舎者だった邪馬台国なら当然だな

孝霊天皇の宮は唐古・鍵遺跡がある奈良県磯城郡

これが何を現しているのかさっぱりわからない

>>38 キナイコシと阿波しかいないって感じやからな。

>>39 倭奴国は倭国の南端にあった隼人の国であり、後に邪馬台国と争った男王の国

建武中元二年 倭奴国奉貢朝賀使人自稱大夫 倭國之極南界也

光武賜以印綬 安帝永初元年倭國王帥升等獻生口百六十人願請見

>>41 唐古・鍵がその頃に大和に寝返った可能性が考えられるかな。

>>28 邪馬台国が渡したもの たったこれだけ

男生口四人

女生口六人

班布二匹二丈

こんなもんで皇帝に会えると思うほどの田舎者だった邪馬台国は

九州や大陸との関わりを示す物は出土せず、東海との関わりを示すものばかり多く出土している。

人が住んでいた形跡も希薄な纏向遺跡

がピッタリだな

だから

国立歴史民俗博物館

Q3.邪馬台国はどこにあったのですか?

Answer 大多数の考古学者は大和説です

http://www.rekihaku.ac.jp/contact/faq01.html#c なのよね

>>17 生口(奴隷)じゃなくて使者の従者だったのを無理やり献納させたんじゃあるまいな?

あまりに貢物がしょぼいと司馬懿にとって色々不都合がおきるから

神話が本当に生きていた時代、多分歴史は存在しなかっただろう。爺さんが「わしはニニギノミコトの孫じゃ」と言っていたのにその孫も相変わらず「我こそはニニギノミコトの孫なり。ひれ伏すが良い」とかね。だから神話に歴史の痕跡を見つけるのは不可能、多分。

>>17 朝貢なんて、リターン目当てで土下座するもんだからね

中国にとっては金で面子を買うようなもんさ

それでも、戦争して統治してのコスト考えればはるかに安いもんだ

>>21 来るたびに返礼品やらなきゃいけないんだから

無駄に頻繁に来られても迷惑だろw

しかし珍しく神話に歴史が入り込んでいるのが出雲の敗北の神話。しかしそれは弥生時代の出来事でありもはや史実など全く失われていると見るべきだろう。記紀には大和王権と出雲との具体的な紛争、やり取りが何箇所かあるが、既に神は隠れてしまった時代の出来事だったはず。

その前の漢倭奴国王の奴国が

生口160人だからねえ。

奴国は大陸に近いぶんだけ

朝貢の相場を知ってたが

邪馬台国はあまり知らなかったようですね。

なので私は筑紫国系を漢倭奴国王の奴国とし

肥国系を親魏倭王の邪馬台国とします。

>>48 周りの国が挨拶に来るのが中国側のステータスでもあったんだよ。

特に三国時代って、3つに分かれて争っていたわけだから、どれだけ挨拶に来るか?が国のメンツにも関わる問題だったし

定期的に挨拶に来る事も、自国が重んじられている証拠でもある。

土産の品にしたって、中国の規模的には物の数ではないしね。

>>17 安帝の永初元年(107年)、倭国王帥升等が生口160人を献じ、謁見を請うた。

どんだけ邪馬台国が小さい国か分かるよね

>>49 出雲の国ゆずりは神武東征前にあった本家同士の争いで、

神武東征は分家同士の争いといったところじゃないかな。

出雲から許可取ったからと本家から告げられて東征したけど、

本家同士のいざこざについては詳細がさほどわからんって感じじゃないかな。

>>50 それじゃ邪馬台国は対馬に行けねーじゃん

お前の代わりに倭国王になりにいくって邪馬台国の使者を

筑紫の漢倭奴国王が通すわけがねーだろが

。

三国志を書いたのは蜀漢に仕えてた陳寿だろ。

正史になったのもずっと後だからなぁ。

晋の意向が反映されてるのか?

( ・ω・)( ・ω・)( ・ω・)

そりゃそうだ

卑弥呼

日を観る巫女

火を観る巫女

日や火を使って予知、予言、預言

特殊な能力をもってたシャーマン

中国にも噂は伝わってた

>>28 纏向遺跡からは5世紀以後に日本に伝来した紅花が出土してたなw

3世紀だとすると中国よりも先に西域から日本にワープして伝来したことになるなwww

( ・ω・)( ・ω・)( ・ω・)

大分県日田市から

卑弥呼の鏡が出るなんかあたりまえ

日田市はヒタシ

卑弥呼の田

水が引いたからヒタじゃねえぞ馬鹿が

( ・ω・)( ・ω・)( ・ω・)

大分県日田市日高から出たんだっけ?

卑弥呼の鏡

そりゃそうだ

梅なんちゃらが胡散臭いやつだったから

長い間黙殺されてきた鏡

>>53 大国主は

九州海神国筑紫城の伊邪那岐神と伊邪那美神から産まれた、

13番目の子の大山津見神の6世孫

つまり本妻の子

天照大神は

伊邪那美神が死亡後に

九州海神国筑紫城の伊邪那岐神と、伊邪那美神ではない誰かとの間に産まれた一番目の子

つまり妾の子

( ・ω・)( ・ω・)( ・ω・)

かごめかごめ

かごの中の鳥はいついつ出やる

夜明けの�ノ

鶴と亀がすべった

後ろの正面だあれ?

( ・ω・)( ・ω・)( ・ω・)

かごめの六芒星

かごの中の鳥、救世主はいつ現れるの?

(隕石がたくさんおちて)

夜明けなのに真っ暗な空

鶴と亀、人種の永遠の命が滅びるんだよ

後ろにいるのはだあれ?(神様だよん)

大国主命ってぐらいなんだから葦原中国とは大きな地域なんでしょ

たとえば九州と東国の間のことじゃないかな。まさに日本の中心を譲ったと

( ・ω・)( ・ω・)( ・ω・)

亀山、大鶴、夜明

かごめかごめに出てくる地名が

全部そろう大分県日田市

卑弥呼が生まれ葬られた土地

>>55 こんな感じだったんだろうな

そもそも

大和国を邪馬台国とか下賤な表現する魏など滅ぼせ

( ・ω・)( ・ω・)( ・ω・)

月隈、日隈、星隈

三隈ミクマの地名すらある

うける

三隈、ミスミ、三角でもある

熊本には三角の地名

隈や熊

( ・ω・)( ・ω・)( ・ω・)

大分県日田市

お隣の福岡県朝倉市

卑弥呼の里として町おこし

確かに痕跡がある

日田から移動

>>53 出雲敗北神話は大国主を主神とする出雲の部族と天照大神を主神とする部族の、赤の他人同士の部族間の争いだと俺は「想像」するんだけどね。ただ大国主の神が勝った側の天照系の人々からも畏怖される神に昇格したのが極めて日本的だ。

( ・ω・)( ・ω・)( ・ω・)

いいから阿蘇にきてごらん

日本人なら本能的に

ヤマタイの意味がわかる

( ・ω・)( ・ω・)( ・ω・)

大分県日田市の諌山創

正確にはむかしの日田郡大山町だが高校は日田

本人も言ってるとおり

四方を山にかこまれた盆地

進撃の巨人の着想

どエロでべっぴんだったから魏の王が惚れてたんだろ

つまり愛人

>>63 @阿波じゃないけど、大昔、徳島の剣山は鶴亀山と呼ばれていたそうだよ

( ・ω・)( ・ω・)( ・ω・)

あの時代

鋳造や生活のために

簡単に火がつくれるのが基本

卑弥呼は火や日から予知ができたシャーマン

中国でも

噂はとどいてた

( ・ω・)( ・ω・)( ・ω・)

あの時代

米作り

だから土地争いが基本

だからむかしから

きちんと区画された田んぼがあるのが基本

( ・ω・)( ・ω・)( ・ω・)

卑弥呼は日田市に似た阿蘇へ

阿蘇に行ってごらん

日本人ならすぐにヤマタイの意味が本能的にわかるし

かなり土地のパワーが強い

( ・ω・)( ・ω・)( ・ω・)

阿蘇の自然の城壁

高所からみたら見事な田んぼの区画

火が近い

ここに古代都市を作らないほうがおかしい

( ・ω・)( ・ω・)( ・ω・)

大分県国東市

国の東と書いてクニサキ

宮崎日南市

( ・ω・)( ・ω・)( ・ω・)

肥前と肥後は地続きじゃない

卑弥呼以前

卑弥呼以後

阿蘇は火の山 空の涯

なにを祈って 吐く煙

遠い神世の 愛の詩

邪馬台の国に

流れてる 流れてる ふるさとよ

( ・ω・)( ・ω・)( ・ω・)

阿蘇と南阿蘇

仲がよくなかったのかな?

( ・ω・)( ・ω・)( ・ω・)

阿蘇に

一宮、国造神社

そりゃそうだ

( ・ω・)( ・ω・)( ・ω・)

何らかの理由で

阿蘇から大移動かな?

噴火か?他の部族か?

( ・ω・)( ・ω・)( ・ω・)

大分県別府市

いまだに街全体がいわゆる硫黄臭

古代の人びとからすりゃ

別の府、地獄の入り口、死国

( ・ω・)( ・ω・)( ・ω・)

阿蘇から九重方面へ移動かな

( ・ω・)( ・ω・)( ・ω・)

別府は避けてひたすら北上かな

大分県中津の耶馬溪

邪馬台

たまたまじゃない

( ・ω・)( ・ω・)( ・ω・)

キリスト教

耶蘇ねえ

( ・ω・)( ・ω・)( ・ω・)

大分県宇佐で他部族と対決

死者が呪わないように弔い

( ・ω・)( ・ω・)( ・ω・)

皇室の重要事項は

宇佐神宮にお伺い

いまだに日本人の基本だぜ

退位の際にやったか?

>>92 「耶馬渓」って命名されたのは江戸時代後期

( ・ω・)( ・ω・)( ・ω・)

勇気をもって関門海峡から中国地方へ

九州と畿内

中だから中国地方

( ・ω・)( ・ω・)( ・ω・)

出雲でまた戦闘

ここで鉄器の存在を知り

阿蘇からずっともってきたものを大量廃棄かな?

( ・ω・)( ・ω・)( ・ω・)

天草ー阿蘇ー宮崎高千穂

淡路ー畿内ー伊勢

たまたまじゃないと思うぜ

高千穂のあの河原や禊の池

かなり強い

( ・ω・)( ・ω・)( ・ω・)

大分県日田市周辺には

月出岳カントウダケ

いまの関東地方じゃないぞ

馬鹿が

( ・ω・)( ・ω・)( ・ω・)

大分県日田市周辺には

一尺八寸山、ミオウヤマ

狐の長さじゃねえぞ馬鹿が

高貴な方の御子を背負った山

その身長だ馬鹿が

( ・ω・)( ・ω・)( ・ω・)

日田市天ヶ瀬の五馬姫だっけ?

>>66 古墳〜大和時代の間の国なら九州と畿内の間だろうけどな。

( ・ω・)( ・ω・)( ・ω・)

大分県日田市の

会所山とかいてヨソヤマ

意味わかるか?

うける

>>7 まあ、祭祀を司る女性巫女の役職だろうな

稗田阿礼なんかもそうだが、

阿礼ってさ、あれは名前じゃないでしょ

阿礼ってのは神を降臨させること、神降ろしのこと

つまり、阿礼ってのはイタコのことで、イタコとなって神が語ったのが古事記じゃねえの

>>72 九州の本家と出雲の本家という意味ね。

で、日向は九州側の分家で畿内は出雲側の分家。

>>54 そのための肥前松浦ルートですよ。

鉄の輸入のためにも

松浦を死守したことは

想像に難くありません。

そして魏の使者は肥前、肥後しか

通っていないのです。

>>66 国譲り神話は完本とされる出雲国風土記には載っていない

あれほどの大事件が地元民の誰にも記憶されていないとは考えられないため、出雲はオオクニヌシの隠居先であって本来の地元ではないことが分かる

実際は現在の福岡県みやま市あたり、かつての筑後国山門郷あたりの領主だったのを卑弥呼に譲った(というか強奪された)話

筑後国一宮の高良大社には、このあたりは元々高木の神が支配していたが、高良の神が一夜の宿を乞い、泊めてやったらそのまま居着いてしまい

高木の神は追い出されたという神話が伝わっている

これが国譲り神話の実相だろう

「筑後国高良神名帳」にこの地には「堤大国玉神」が祀られていることが記録されている

記紀で出雲とされているのは、記紀編纂時に出雲にいたオオクニヌシの子孫がかつての地元での話を語り継いでいたのだろう

時間が経ちすぎてそれが本来どこの地で起きた出来事なのかまでは伝わっていなかったと考えれば全ての辻褄が合う

>>50 「奴国」という国名は「奴婢(ぬひ)が特産物の国」と認識されてた

のを表してるのかも知れんな。

年が一致してるから倭国大乱の原因はタウポ大噴火で間違いなさそう

181年 タウポ大噴火

181年 『後漢書』によると「空が黄色くなり太陽が覆われた。」 「6月に雹が降った。大きさは鳥の卵ほどもあった。」

182年 『後漢書』によると「井戸の中が凍ってしまった」異常気象を示す記述は2年続く。

184年 飢饉などが原因で黄巾の乱

181‾184年頃 倭国大乱

184年頃 卑弥呼が女王になった。

黄巾の乱のスローガン「蒼天すでに死す、黄天まさに立つべし」は

噴煙によって青い空が覆われて、黄色の空になったことをあらわしている。

黄巾の乱が黄色をイメージカラーにしているのも空が黄色になったから。

>>114 ソースはNHK

>3月7日放送のNHK番組「三国志の真相」で、黄巾の乱(西暦184年−205年)は暴徒の乱とされているが、

地球規模の異常気象による飢餓が原因なのではないかと解説していた。

その異常気象の原因は、ニュージーランド北島の超巨大火山「タウポ火山」の大噴火により、

空を覆う噴煙(噴煙高度50km)が地球規模に拡大したからと云う。

紀元前206年から400年以上続いた漢(前漢と後漢)は、飢饉による反乱と北方民族の侵入で衰退し、

魏・蜀・呉の三国時代に入っていく。

また、日本地理学会もこのタウポ火山の大噴火による冷夏凶作と倭国乱の関りについて発表している。

その一部を抜粋すると、

『中国史書によれば2世紀末に倭国に「乱」があり、それを契機に卑弥呼が国王に共立されたという。

結論を先にすると「倭国乱」は冷夏による2年続きの飢饉で起きた社会不安と食を求める民衆の流浪が実態であり、戦乱ではない。

冷夏の原因はタウポ火山の大噴火である。

非農業人口が多く稲作依存率が高い地方(弥生時代の先進地域、すなわち九州北部)ほど冷夏飢饉の影響は深刻だったはずである。

クラカタウ火山大噴火による28代宣化天皇元年(536年)の飢饉の際にも、

各地の屯倉の米を那の津(博多港)の倉庫に集めるよう、勅令が出されている。』

>>114 倭国大乱は桓帝と霊帝の間だからもっと前だよ

桓帝崩御は168年1月

>>111 諏訪で決着つけてるしな

> 出雲国風土記 編集

『出雲国風土記』では記紀所載の国譲り神話のような話は見られないが、

意宇郡母理郷の条では大穴持命(大国主神)が自主的に出雲国以外を譲るという伝承が語られている。

天あめの下造らしし大神・大穴持おほなもち命、

越の八口やぐち[注釈 12]を平むけ賜たまひて還り坐ましし時、

長江ながえの山[注釈 13]に来き坐まして詔のりたまひけらく、

「我が造り坐して命しらす国は、皇御孫すめみま命、平世とこよに知らせと依さし奉り。

但ただ、八雲立つ出雲の国は我が静まり坐す国と、青垣山あをがきやま[注釈 14]廻めぐらし賜ひて、

玉珍たま置き賜ひて守る」と詔りたまひき。

故かれ、文理もりと云ふ。[19]

>>20 広開土王碑あるからダメだね。残念だね

しかも新羅本紀にも書いてあるじゃねえか

> また、『三国史記』の新羅紀では、

「実聖王元年(402年)に倭国と通好す。

奈勿王子未斯欣を質となす」と新羅が倭へ人質を送っていた記録等があり、

他の史料と碑文の内容がほぼ一致しているところが見られる。

「邪馬台国」を「ヤマタイコク」と読むヤツはいろいろと馬鹿。

まず原資料の表記は、邪馬「台」国じゃなくて 邪馬「壹」国。「一」の難しい漢字。

で、これは中国の史書に出てきた用語。当時の中国語で読むのが当然。

だから例の国の名前が「ヤマタイコク」である可能性はほぼゼロ。ゼロ。

こんな基本事実をいつまで無視してたジャップのバカぶりは無限大w

だから「邪馬台国」という名前を勝手にジャップ語で

「ヤマタイコク」と呼んで、

ヤマトに似てるから「邪馬台国」は畿内に違いない!

とか言ってる奴は白痴オブ白痴の大馬鹿野郎。

「ヤマタイコク」(笑)よりまともな推測音はこんなかんじ。

邪

・z-a, ia, ua (1) ザ、ズィア、ズア のどれか

・j-a, ia, ua (1) ジャ、ジア、ジュア のどれか

馬

・m-a, ia, ua (2) マ、ミア、ムア のどれか

壹

・?-in, it(4)イン、イト のどれか

いっとくが j-a, ia, ua は、ヤ、イア、ユア とは読めないからな。

永遠に馬鹿なジャップは例によって、

「卑弥呼」を勝手に「ひみこ」と読んで知らん顔。

しかし言うまでもなく「卑弥呼」は中国の史書に出てきた単語。

当然当時の中国語を基準とした読み方をすべき。

幾つかの可能性があるんだが、その中の一つは、

「ぴみは」 ないし 「ぴみか」

になる。

いずれにせよ「ひみこ」なんて読み方はありえない。

勝手に「ひみこ」を正当な読み方みたいにしてんじゃねーぞ、糞ジャップ

日帝ジャップは馬鹿だから

「ジャップは太古の昔から天皇に統一的に支配されていた」

という妄想を維持したい。

しかし『魏史』倭人伝の卑弥呼の記述は、

明らかにそれに都合が悪い。

卑弥呼は「倭女王」だ、とはっきり書かれてるからな。

だから、ジャップは「邪馬台国は近畿にあった」

という妄説を主張して、自分たちの妄想を守ろうと悪あがきをする。

邪馬台国ネタは、

ジャップの支配層の本質的な幼稚さを暴露する

格好のネタw

だからネットでもどこでも

繰り返し話題にされる。

>>121 卑弥呼や邪馬台国なんて、皇統の歴史書である日本書紀には関係性がない。

邪馬台国畿内説は皇統を蔑ろにする不届き者の世迷い言だ。

神功皇后の段には魏書にそんなことが書いていますと、注釈があるだけで、神功皇后が朝貢したとは一切書いない。

なぜ神功皇后の段に書いてあるのかは、実に簡単な理由がある。

各天皇の年齢や即位年を日本書紀に書いてあるとおり逆算すれば、神功皇后の治世は西暦201年から269年までの間となるからだ。

14代仲哀天皇の皇后の為に、全ての天皇の在位年数や没年を調整するような無謀の極み説もない。

邪馬台国は北九州のどこか。

九州王朝説も、王年代記などと言う後世の創作を拠り所にした皇統に対する不届き者の世迷い言でしかないがな。

>>109 死守って(笑)

57年から150年間以上「漢委奴国王」として君臨し、

九州一帯を統治した倭奴国は

安帝の永初元年(107年)、倭国王帥升等が生口160人を献じ、謁見を請うた。

それに引き換え邪馬台国が渡したものは、たったこれだけ

男生口四人

女生口六人

班布二匹二丈

>>122 全く逆だな

北九州から東征した神武を祖とする皇統を敬うのならば

神武に制圧された奈良が邪馬台国でなければならない

神武を祖とする皇統が邪馬台国を祖とするなどというのは

それこそ、皇統を蔑ろにする不届き者の世迷い言だ。

>>116 倭国大乱は

『後漢書』だと「桓帝・霊帝の間」(146年 - 189年)

『梁書』だと「霊帝光和年中」(178年 - 184年)

『梁書』の記述を採用すると

タウポ噴火の影響がおさまってきたのが184年で一致してる

>>126 梁書は7世紀だからなぁ

正確性を期待するにはさすがに時間が経過しすぎてるだろう

何より、タウポ火山の噴火した時期に極東地域が寒冷化したという科学的根拠は無いんだよね

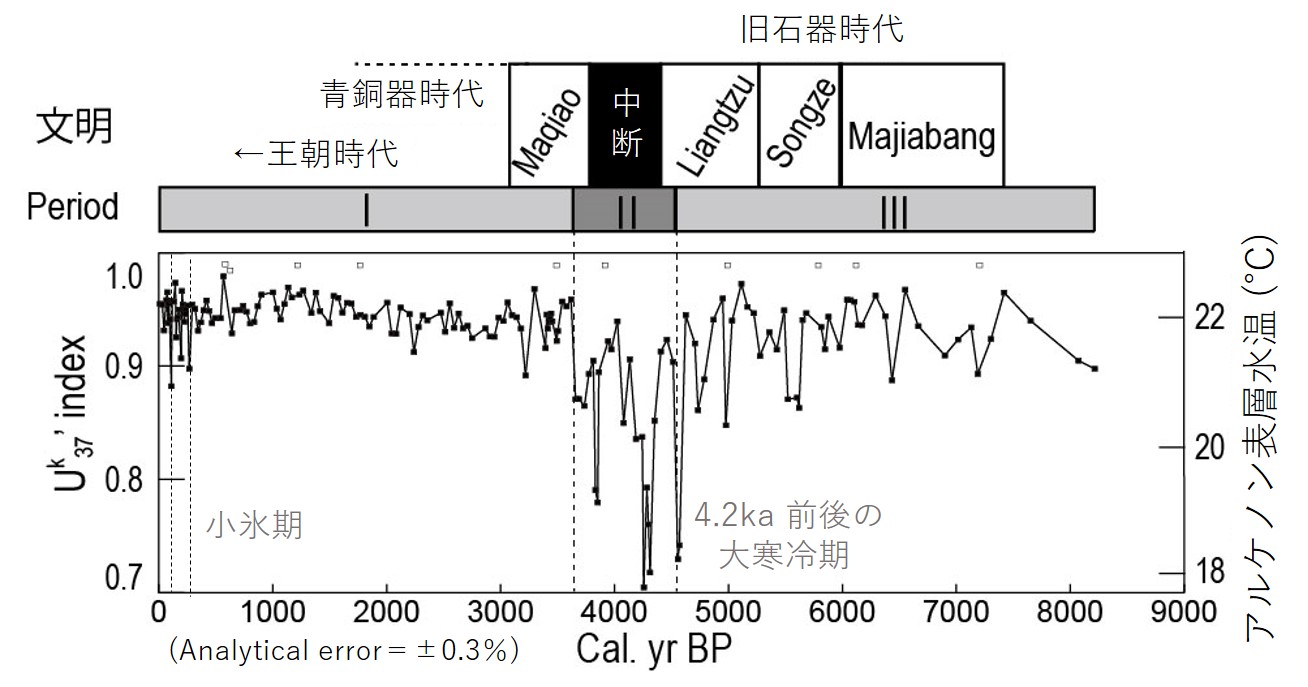

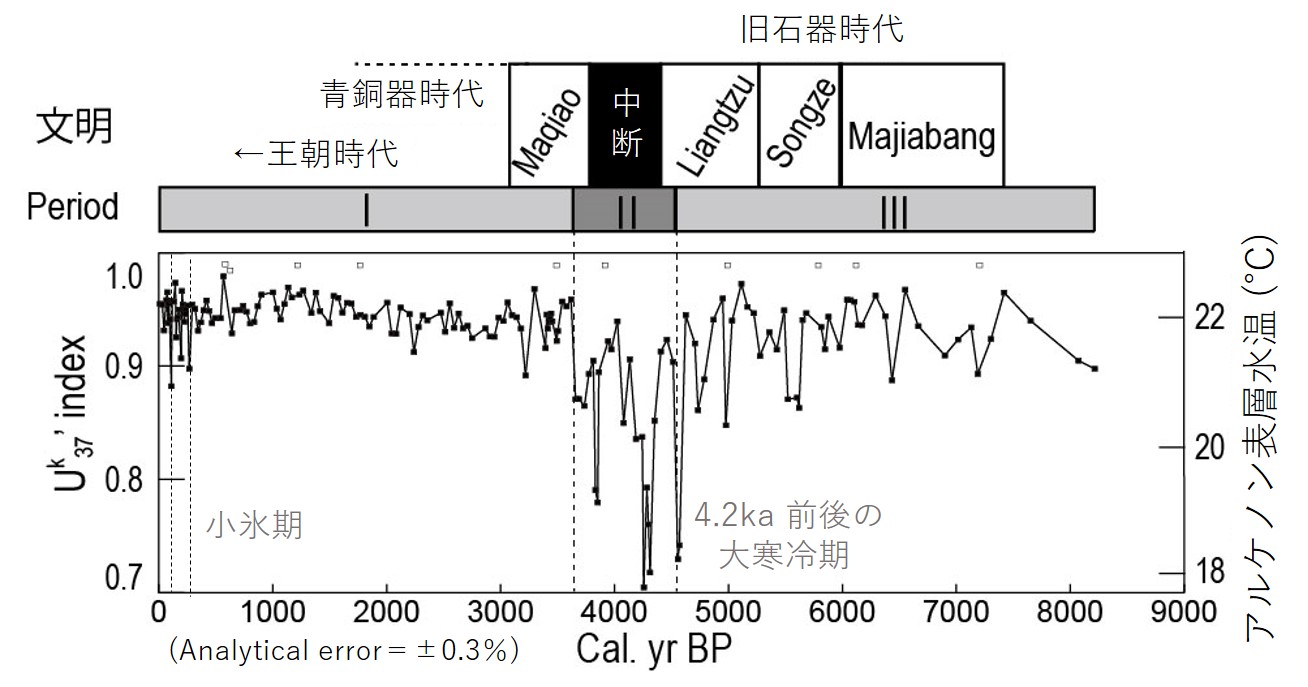

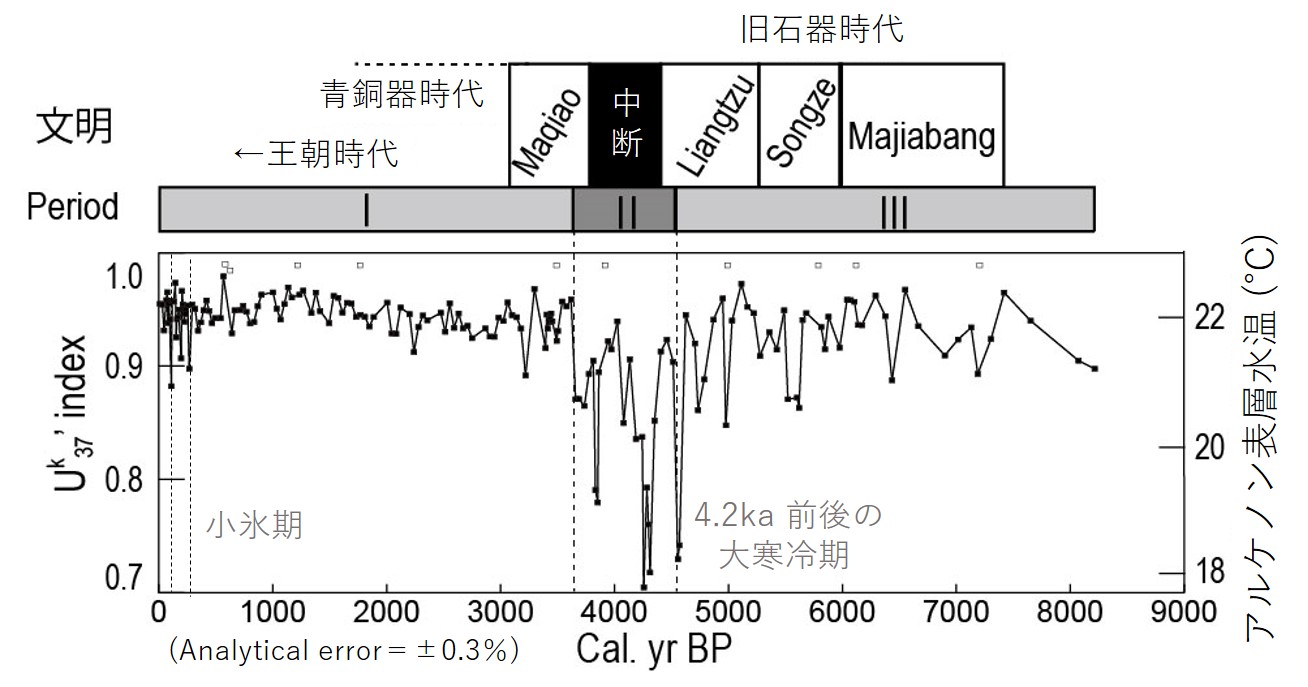

アルケノン古水温分析でもその時期に寒冷化した痕跡はない

むしろ漢が建国された頃のほうが気温は低かったようだ

世界最古の水稲栽培文明を滅ぼした急激な寒冷化イベント

https://www.s.u-tokyo.ac.jp/ja/info/6151/ 中国の長江デルタでは、約7500年前から世界最古の水稲栽培を基盤とした新石器文明が栄えたが、約4200年前に突然消滅し、その後300年間にわたり文明が途絶えた。

多くの考古学者や地質学者が研究を行ってきたが、原因について統一的な見解は得られていなかった。

東京大学と日中の研究機関の共同研究グループは、長江デルタの近傍から2本の海洋堆積物コアを採取し、アルケノン古水温分析を行うことで

完新世の表層海水温変動を高時間解像度で明らかにした。コア採取地は沿岸の浅海である。沿岸気温は表層海水温と強い相関がある。

そのため、表層水温変動の記録から長江デルタの気温変動を定量的に推定することができる。

分析の結果、長江文明が途絶えた時期に一致する約4400〜3800年前には、大規模かつ複数回の急激な寒冷化(3〜4℃の温度低下)が発生していたことが示された。

この寒冷化イベントは、この時期に発生した全球規模の気候変動と関連するものと考えられる。

このイベントが、稲作にダメージを与え、長江デルタの文明を崩壊させる一因となった可能性が高い。

>>127 ときとーに内容を修正してるわけではないから

あとに書かれたもののほうが正確な情報になってることもある

>>127 科学的根拠はあるよ

タウポ大噴火クラスの噴火が起きた場合、世界的な寒冷化が起きるのは常識です

逆にタウポ大噴火クラスの噴火が起きて寒冷化しないことって科学的にありえるのかね

>>129 データで否定されてるのに反論が常識ですじゃ話にならんだろ

ちゃんと寒冷化したデータを持ってこないと

>>131 データで否定されてないだろ。そこまで詳細なデータではないし

タウポ大噴火クラスの噴火があったら寒冷化が起きるのは「科学的な」常識だし

もっと詳細なデータをもってこないと

>>132

いや十分詳細でしょう

本当に全地球的に寒冷化したならこのデータに現れないなんてことはあり得ないですね

>>127 寒冷化しなかったというデータは存在し、寒冷化したというデータは存在しない

結論はひとつだな

>>133 地球規模での異常気象を引き起こし、ひいては大凶作や飢饉、政情の不安を招いた

1883年のクラカタウの噴火はどの部分?

地球規模での異常気象ももたらした大噴火がまったくわからないデータで意味がない

漢字表記しか残ってない当時の人名の読み方ってどうやって分かるんだろう?

万葉仮名なら他との比較で解読できるかもしれないけど、大陸での記録しかない卑弥呼がなぜヒミコと読むと決まってるのかそれが分からない。

>>137 基本的には漢の時代も魏の時代も同じだと思うので、他国や他国の王の漢人表記や意味付けから読み解くしかないのでは

例えば、匈奴の冒頓単于とか

奴とか本当に良く使う

ヤマタイはヤマトだと思ってる

ヤマトは奈良だろってのは北九州から遷都っていうか移転したんじゃねって思ってる

ヒミコの話になると低みの見物になっちゃう東日本人です

>>139 かつ、卑弥呼(ヒミコ)はヒメミコ(女王・女皇)だろうと。

>>125 神武天皇は、北九州からなんて東征してないぞ?

北九州の王朝説なんてものも関係ない。

あくまでも神武東征は日向からスタートしてる。

だから王年代記頼りの北九州王朝説もあり得ないし、邪馬台国なんてものは皇統とは関係ない。

瓊瓊杵命が住んだのは北九州ではなく、真反対の南九州だって日本書紀には明確に「吾田」という地名も書いてある。

神武東征が開始された後の九州の地名の出てくる順番的にも北九州起点はありえん。

>>7 疑問1

なぜ権威を取れたの?

疑問2

それがなぜそのままなの?

疑問3

「じんこう=卑弥呼」の学説が正しいという根拠は?

大事なことだし長くなったので分割した。

神武天皇の即位年について、皇紀元年が紀元前660年であれば卑弥呼なんて生まれてもいないのは当然として

諸説ある二倍年期説、三倍年期説を採用したところで、邪馬台国よりも前に神武天皇は即位してることになる。

紀元前60年説、紀元前元年説、紀元120年説のどれかになる。

>>136 小氷期って書いてあるじゃん

メクラかよ

データで否定された妄想にいつまでこだわってんだこのバカは

神武天皇なんて八世紀に描きだされた国家創造物語の一部にすぎん

無批判に用いる奴はまともな大学を出てないか、知能が低い

規模はわからんがなんらかの集団があったのだろう

日本は発掘に力入れなさすぎ

邪馬台国は地面の下にあるんだよ

>>122 女王国は伊都国と奴国であり

伊都国と奴国の国境の日向峠付近から神武は東征に出かけた

神武の東征は卑弥呼の時代よりも後のことである。

>>146 居もしないはずの神武天皇の宮があったとされる、奈良県橿原市畝傍山東陵に、何故か紀元前7世紀頃の橿原遺跡があるミステリー。

8世紀に現代と変わらない年代測定法で時期を定めたとか、オーパーツやミッシングリンク並みに説明が付かんね。

それとも大和には既に紀元前7世紀頃から、未来に記録を残す方法があったのかな?

卑弥呼が

朝鮮渡来豪族ではないことを

切に願うものです

九州で金印が見つかったけど、普通は金印ってもらった人が死んだら返却するんだって

何であるんでしょうね

曹操は

その管理指導能力とカリスマ性で

年々評価が上がってきてるんだぞ

>>146 それなら記紀全体が八世紀に創作された国家創造物語だよ

事実に基づく歴史書ではない。

紀元前210年、徐福は3千人の若者職工を連れて佐賀の諸富に上陸し

ススキだらけの平野を黄金色の稲穂にした。

後の邪馬台国となる、平原広沢とは筑紫平野のこと

>>148 日向峠を出発して、豊予海峡を通過、宇佐を経由し、遠賀川河口から本州に渡ったとか、中々の寄り道だな。

上記地名は全部日本書紀にある神武東征九州内ルート。

>>151 金印は個人に贈られるものではなく国に対して贈られたもので

その印を持っているものがその国の王だよ

代々引き継がれるもので返却したら王が不在になってしまうw

呉の滅亡の際2万の大軍が船とともに一夜にして行方不明になった。

その大軍は九州に上陸し後に畿内へと移動する。

ヤマト政権の始まりである。

>>151 漢委奴国王は漢から任命された委奴国王の証

漢が続いている間は有効で使い続けられたはず

卑弥呼が魏から次の金印を貰ったのは漢から魏へ王朝が変わったからだよ

壱与も魏滅亡して王朝が交代したので晋へ使者を送り新しい金印を貰おうとしてる。

畿内厨がまだわけわからんこといっているのか

ふーーーーーけもん!!!

>>20 新羅の王、4代目以降倭人の王がうじゃうじゃ出てくるんだが

ほとんど倭人の征服王朝だぞあれ

言っとくがちゃんと「三国史記」に書いてある史実だからな

牽制とか某中国の学者がいっていたことだな。

名前は忘れた。

吉野ヶ里は女王国

卑弥呼の塚は久留米御井の祇園山古墳

>>151 実は志賀島で漢委奴国王の金印が発見された時点で邪馬台国は博多湾岸に在った事が確定していたんだ。

>>155 九州から関西への神武の東征は一代の事ではない

長い道のりで何人か、何代かのことで時間も掛かっている

道順は8世紀の創作だな。

博多湾岸は奴国

奴国と邪馬台国は仲が悪かった、いまだに博多のもんは邪馬台国のもんが歩いた

あとはぺんぺん草も生えんて言う。

まとめ

金印は個人に贈られるものではなく国に対して贈られたもので

その印を持っているものがその国の王

代々引き継がれるもので返却したら王が不在になってしまう

漢委奴国王印は漢から任命された委奴国王の証

漢が続いている間は有効で使い続けられたはず

卑弥呼が魏から次の金印を貰ったのは漢から魏へ王朝が変わったからだよ

壱与も魏滅亡して王朝が交代したので晋へ使者を送り新しい金印を貰おうとしてる

当然、漢委奴国王印の最後の所有者は卑弥呼で

実は志賀島で漢委奴国王の金印が発見された時点で邪馬台国は博多湾岸に在った事が確定していた

金印偽物説をしきりに主張する人がいるが

金印が本物だと邪馬台国が博多湾岸だと確定する事に気付いてる

畿内説の人だな。

>>172 奴国は博多湾岸から大宰府にかけての国であった。

奴国のもんはおうどうもん青竹割ってへこにかくばってんラーメン。

なつかしかね。

天照大神の読みを聞いたらテンショウダイジンていわれた。

どういうもんだか、、

神武東征は神武、崇神、応神東征の合成という説がある。

そのうち佐賀の田んぼで親魏倭王の金印が見つかるであろう。

>>149 紀元前7世紀とは興味深いな。

少し前までは紀元前5世紀頃が弥生時代の始まりで、

奈良もそれ以前は縄文時代だったはずだと思うが、

橿原で新発見があったの?

それとも縄文時代の宮があったって話?

>>170 わざわざ北九州からの出発を隠蔽し、南九州から出発したと創作する意味がないわな。

創作だとする根拠が創作だという証拠。

>>179 橿原遺跡の年代測定なんて、ずっと前に済んでるよ。

何か新発見があったわけでもなく、元々紀元前7世紀の遺跡。

>>141 ほらまた皇統を蔑ろにする

天津彦彦火瓊瓊杵尊は天照大神の高天原で

建速須佐之男命から産まれ、天照大神の養子となった正哉吾勝勝速日天忍穗耳尊と

熊野の高皇産霊尊の娘である栲幡千千姫命との間に産まれ

建速須佐之男命の娘である須勢理毘売命と結婚した

伊邪那岐神と伊邪那美神から産まれた、13番目の子の大山津見神の6世孫、大国主が

海を渡ってきた渡来人の少名毘古那と大物主とともに国造った葦原中国・・つまり

出雲に天降り・・これが卑弥呼が伊都国に派遣した一大卒

その後に日向に移り住み、木花之佐久夜毘売とのあいだに海幸彦と山幸彦をもうけて

山幸彦が海神(ワダツミ)国 筑紫城 大綿津見神(豊玉彦)の娘の豊玉毘売命と結婚して海神国王(漢委奴国王)の座を継承して

彦波瀲武鸕鶿草葺不合尊が産まれ

彦波瀲武鸕鶿草葺不合尊が海神(ワダツミ)国 筑紫城 大綿津見神(豊玉彦)の娘の玉依毘売(母の豊玉毘売命の妹)と結婚して

海神国王(漢委奴国王)の座を継承して

4人の皇子が産まれ

その4人の皇子が、父である彦波瀲武鸕鶿草葺不合尊海神国王(漢委奴国王)から、奈良の天照大神の高天原の制圧を命じられて東征する

>>169 その金印は漢が滅んだ時点で無効になって捨てられたやつじゃないか?

>>176 テンショウタイシンなら漢人だろうが、テンショウダイジンなら呉人かな。

>>181 大和の伝承じゃ天皇家の先祖がニニギまでしか遡れず、

九州の伝承と合わせてたぶん天照大神の子孫だろうということに

なったんじゃないかなと思うけどな。

>>172 漢が衰退したて国交がなくなったのが黄巾の乱184年で

卑弥呼が誕生したのも同じ頃だから卑弥呼が漢委奴国王印を使用しつづけた可能性は低い

逆に漢が衰退して、漢委奴国王印の権威が消失したことが

卑弥呼が女王になった原因のひとつかもしれない

同じ時期なのは偶然とは考えにくいから

卑弥呼はうちの祖先だよ

家系図辿ってたらやたら古い事に気付いて卑弥呼まで行きついてしまったってばっちゃんが言ってた

>>181 皇統を重視すると卑弥呼と同じ時代の王は神功皇后なので

皇統的には邪馬台国は奈良で結論出てるんだよな

まだやってるのかw

邪馬台国については「ここが邪馬台国です」って看板が出土しない限り場所の特定はできないけど、この時代には西日本に国同士の連合ができていたらしいというのが最近の考古学調査の結果だろ

>>189 学者の99%は畿内説なので学問的には邪馬台国は奈良で結論がでてるよ

たいていの人はそれをわかってて楽しんでる

わかってないお前みたいなのがアホ

>>144 だからデータで否定できてないじゃん

1883年のクラカタウの噴火はどの部分?

他にも地球規模の災害をもたらした大噴火が反映されてないぞ

>>181 つづき

長男の彦五瀬命は、賊の矢にあたって戦死

次男の稲飯命は、熊野に進んで行くときに暴風に遭い事故死

三男の三毛入野命は、怖くなって海神国に逃げ帰り

四男の神日本磐余彦尊(のちの神武)が 、天照大神から奈良の高天原を継承した邇芸速日命を討ち負かし

奈良の天照大神の高天原の制圧に成功して

父である天津日高日子波限建鵜葺草葺不合命(彦瀲)海神国王(漢委奴国王)のもとには、兄の三男の三毛入野命がいるので

そのまま奈良の天照大神の高天原に残り

父である天津日高日子波限建鵜葺草葺不合命(彦瀲)海神国王(漢委奴国王)の皇子

つまり

天(津日高日子波限建鵜葺草葺不合命)皇(子)

として、奈良の天照大神の高天原を統治する

>>192 神話の部分はもういいよ

皇統を重視すると卑弥呼と同じ時代の王は神功皇后なので

皇統的には邪馬台国は奈良で結論出てる

そこが最重要

>>193 畿内説でも神功皇后説はほぼいない

なぜなら朝鮮出兵は中国朝鮮の記録を見れば4世紀だと考えるのが通常だ

要するに神功皇后は卑弥呼ではあり得ない

>>193 全く違う

皇統を重視すると

葦原中国:古代出雲

構成:島根県東部から鳥取県西部の複数の国々

首都:出雲

初王:大国主

九州海神国の伊邪那岐神と伊邪那美神から産まれた、13番目の子の大山津見神の6世孫

高天原:古代奈良【邪馬台国】

構成:紀伊半島を中心に、西は大阪から東は長野までの複数の国々

首都:奈良

初王:天照大神(卑弥呼)

九州海神国の伊邪那岐神と、伊邪那美神ではない誰かとの間に産まれた一番目の子

海神国:古代九州【倭奴国】

構成:九州全土の国々

首都:筑紫城

初王:天之御中主神

日本最初の政権で、全ての政権の祖

何代目かの九州海神国王が、後漢(25年 - 220年)から57年に「漢委奴国王」称号を賜り倭国王となり

天津日高日子波限建鵜葺草葺不合命(彦瀲)海神国王(漢委奴国王)の時代に四人の皇子が東征

第4皇子の神武が、葦原中国:古代出雲と高天原:古代奈良【邪馬台国】を制圧し

天(津日高日子波限建鵜葺草葺不合命)皇(子)として統治する

>>194 てんは漢人もしくは呉人で

てるおおかみは縄文人もしくは古い出雲族と推測するかな

神功皇后は卑弥呼やトヨなど斎王が力を持っていた頃の功績をまとめたものなのかもしれない

後の時代になると斎王が大王より上位だったというのは色々都合が悪いだろう

>>195 俺も神功皇后は架空だと思うけど

皇統を重視するなら卑弥呼は神功皇后で

邪馬台国は奈良しかありえないということ

神宮皇后記に魏志倭人伝が引用されてる

卑弥呼が公孫氏が絶頂期の朝鮮に出兵するわけがないので、

やはり朝鮮出兵の指揮者である神功皇后と卑弥呼は業績上同一とは無理があり過ぎる設定だね

畿内説でも卑弥呼は百襲姫と考えるのが通常だよ

>>181 あんたのはそもそも出典が皇統の正史ではないってわかってんだろ?

>>183 そりゃそうだよ。

定住地としての住居跡や、土器や土偶、石器、食べ物の痕跡、炉の跡、獣の骨などが出てる。

訂正

皇統を重視すると

葦原中国:古代出雲

構成:島根県東部から鳥取県西部の複数の国々

首都:出雲国(伊都国)

初王:大国主

九州海神国王の伊邪那岐神と伊邪那美神から産まれた13番目の子の大山津見神の6世孫

高天原:古代奈良

構成:紀伊半島を中心に、西は大阪から東は長野までの複数の国々

首都:邪馬台国

初王:天照大神(卑弥呼)

九州海神国の伊邪那岐神と、伊邪那美神ではない誰かとの間に産まれた一番目の子

240年に魏(220年 - 265年)に朝貢し「親魏倭王」の称号を賜り、「漢委奴国王」に代わって倭国王となる

海神国:古代九州【倭奴国】

構成:九州全土の国々

首都:筑紫城

初王:天之御中主神

日本最初の政権で、全ての政権の祖

何代目かの九州海神国王が、後漢(25年 - 220年)から57年に「漢委奴国王」称号を賜り倭国王となるが

240年に倭国王の座を、高天原(古代奈良)の邪馬台国の天照大神(卑弥呼)に奪われる

その後、天津日高日子波限建鵜葺草葺不合命(彦瀲)海神国王(漢委奴国王)の時代に四人の皇子が東征

第4皇子の神武が、葦原中国(古代出雲)と高天原(古代奈良【邪馬台国】)を制圧し

天(津日高日子波限建鵜葺草葺不合命)皇(子)として統治する

漢委倭奴国の金印は福岡で発見された。

後漢書「倭奴国は倭の南極界である」

旧唐書「倭国はかつての倭奴国である」

<旧唐書より>

倭国と日本(ヤマト政権)が別記されている。

■倭國条 〜631年 (倭国時代末期)

「倭國者,古倭奴國也。」

(倭国はいにしえの倭奴国である。)

■日本条 701年〜 (畿内ヤマト政権時代)

「日本國者,倭國之別種也。」

(日本国は倭国とは別種である)

そして古代倭国との関係について

日本国使者があれこれ言い訳をする。

「日本舊小國,併倭國之地。」

(小国だった日本国が倭国を併合した)

↑

※日本の使者に、倭国と日本は別国という認識がある事がわかる

やれやれ

九州説者はとうとう

日本書記や古事紀が皇統の正史ではない

と言い出した

朝鮮人なのかな(笑)

つまり、魏から正式に認めてもらった倭の代官だと

マッカーサーみたいな立場を主張したんだな

魏としても正直、匈奴やら蛮族の1つ扱いで

脅威とも考えにくくても、海がわからいたずらされたらかなわん

国内も大変なのに褒美で満足するなら静かにさせときたい

でも国内のスパイ行動されたくないから毎年来なくていいよ

ということでおk?

>>208 畿内説でも神功皇后は絶対年代で120年ズレているとする考えが主流だよ

>>203 なんで朝鮮出兵だけ重視するの?

『日本書紀』では卑弥呼・台与の事績を

神功皇后の事績にしてるんだが

朝鮮出兵だけ信用する理由がわからない

>>207 日本人ならきちんと正史を勉強してね

天津彦彦火瓊瓊杵尊は

天照大神の高天原で建速須佐之男命から産まれ、天照大神の養子となった正哉吾勝勝速日天忍穗耳尊と

熊野の高皇産霊尊の娘である栲幡千千姫命との間に産まれ

建速須佐之男命の娘である須勢理毘売命と結婚した

伊邪那岐神と伊邪那美神から産まれた13番目の子の大山津見神の6世孫、大国主が

海を渡ってきた渡来人の少名毘古那と大物主とともに国造った葦原中国・・つまり

出雲に天降り・・これが卑弥呼が伊都国に派遣した一大卒

その後に日向に移り住み、木花之佐久夜毘売とのあいだに海幸彦火闌降命(海幸彦で隼人の祖)と天津日高日子穂穂手見命(山幸彦)をもうけて

天津日高日子穂穂手見命(山幸彦)が海神(ワダツミ)国王 筑紫城 大綿津見神(豊玉彦)の娘の豊玉毘売命と結婚して海神国王(漢委奴国王)の座を継承して

天津日高日子波限建鵜葺草葺不合命(彦瀲)が産まれ

天津日高日子波限建鵜葺草葺不合命(彦瀲)が海神国王 筑紫城 大綿津見神(豊玉彦)の娘の玉依毘売(母の豊玉毘売命の妹)と結婚して

天津日高日子穂穂手見命(山幸彦)から海神国王(漢委奴国王)の座を継承して

4人の皇子が産まれ

その4人の皇子が、父である天津日高日子波限建鵜葺草葺不合命(彦瀲)海神国王(漢委奴国王)から、奈良の天照大神の高天原の制圧を命じられて東征

>>211 そのように書かないと倭人伝とズレが生じるから当て書きしたのだと思われるね

畿内説でも神功皇后を卑弥呼とは見ないのは普通の考え方だよ

だから畿内説でも通常箸墓は百襲姫の墳墓として議論するわけだ

>>212 つづき

長男の彦五瀬命は、賊の矢にあたって戦死

次男の稲飯命は、熊野に進んで行くときに暴風に遭い事故死

三男の三毛入野命は、怖くなって海神国に逃げ帰り

四男の神日本磐余彦尊(のちの神武)が 、天照大神から奈良の高天原を継承した邇芸速日命を討ち負かし

奈良の天照大神の高天原の制圧に成功して

父である天津日高日子波限建鵜葺草葺不合命(彦瀲)海神国王(漢委奴国王)のもとには、兄の三男の三毛入野命がいるので

そのまま奈良の天照大神の高天原に残り

父である天津日高日子波限建鵜葺草葺不合命(彦瀲)海神国王(漢委奴国王)の皇子

つまり天(津日高日子波限建鵜葺草葺不合命)皇(子)として

奈良の天照大神の高天原と、出雲の大国主の葦原中国を統治する

>>210 畿内説では神功皇后は架空の人物が主流だよ

俺も架空の人物だと思う

『日本書紀』を信じるなら卑弥呼は神功皇后だけどね

そうだ、古代日本の漫画(フィクション)でも作って

※○○県にはこの当時の伝統が伝わっている、それが〜(民明書房)

みたいな注釈つけとけば

30年ぐらいすれば勝手に歴史認識に刷り込まれそう

>>213 だから俺も卑弥呼はモモソ姫だと思ってるんだけど

>>204 じゃあ、神武の後弥生人がやって来たって結論になるわけか。

>>215 架空説も強いが応神の摂政として暫くの期間だけ摂政在位した点は本当じゃないのかね

当時異母兄弟とはげしく抗争してたのも本当だと思うね

>>45 久しぶりに邪馬台国スレのぞいたら

お前はまだそんな嘘を言い続けてるのか

クズだな

>>216 まずはキナイコシが言うところの学者さんとやらにラノベでも書かせた方がいいかもな。

そうすれば一般常識や事象の因果関係とかをもう少し考慮して

論理的な推論を導き出せるようになるんじゃなかろうか。

>>217 そんな恥ずかしい妄想は心の中にしまっておいた方がいい。

>>214 つづき

そして神武の死後に、二代目の天(津日高日子)皇(子)を誰にするかで

九州の海神国王(漢委奴国王)は

九州海神国の高千穂の宮にいたときに日向の吾田邑(むら)の小椅(おはし)の娘「アヒラツヒメ」との間に作った子タギシミミ

が相応しいと言い

神武が興した奈良の大和政権は

神武が東征してから、大和国(邪馬台国)で、出雲のコトシロヌシの娘「イスケヨリヒメ」との間に作った子カムヌナカワミミ

が相応しいと言い

天皇の継承をめぐり奈良と九州で、血みどろの戦いとなり(欠史八代)

今度は奈良が九州にヤマトタケルを西征させて、奈良から九州までがひとつの国【日本】となり

隋(581年 - 618年)の時代に聖徳太子が大陸に、遣隋使を派遣する

朝鮮半島 ー 対馬国 ー 一支国(壱岐)− 竹斯国(筑紫)−秦王国(豊国)

邪馬台国はヤマト、卑弥呼とは百襲姫の事だね。神功皇后は伊与を反映して脚色された存在だろう。

伊都が九州で邪馬台国が九州に存在する意味なんてないだろw

紀元前の時点で既に畿内は倭の中心だよ。

どんなに古く設定しても畿内説では崇神と百襲姫が畿内政権の実質的な始まりと見るほかない

なぜなら箸墓はどんなに遡っても三世紀中盤なのだからこの時期を崇神年間としないと辻褄が合わなくなるからだ

こうして卑弥呼の問題とは百襲姫及び箸墓の問題に集約されるわけだよ

卑弥呼の時代に入った2世紀末には大飢饉が派生し、多くの倭人が半島に避難したとのこと。

<新羅本記>

173年:倭の女王卑弥呼が使者を送った

193年:倭国で飢饉発生。大勢の避難民が新羅へ流入。

<当時の気候>

3世紀〜4世紀は海面温度が下がり、寒冷化だけではなく干ばつにも見舞われたと考えられる。

『名古屋大学の中塚武教授は、卑弥呼登場前の時代は大雨や旱魃が繰り返された不安定な気候の時代であったという。

飢饉が続いたために、銅鐸を用いた過去の祭祀を捨て、新しい宗教をひっさげて卑弥呼が登場した。

それが卑弥呼の鬼道だと石野氏らは解釈する。』

ということは?

北部九州で畿内式土器が出土するのは、非難民の移動を示しているのであり、

卑弥呼は銅鐸文化を否定する側(=銅鉾文化圏)の人物であったと考えられる。

銅鉾/銅鐸分布:

<結論>

・畿内式土器の広がりは飢饉により、畿内民が各地へ移民した痕跡である。

・纏向は倭国の一部ではなく、女王国の東にあった倭種の国の一つである。

・卑弥呼は銅鐸文化圏の人物ではない。

というわけで箸墓を卑弥呼の死期に合わせるため畿内説では必死の辻褄合わせに奔走することになる

しかしその努力が成功しているとは言い難い

>>226 稲作の伝播時期からして明らかに畿内モードの資料やな。

<箸墓古墳で馬具出土>

2001年12月

「箸墓の周濠から、馬具と布留1式土器が同時に出土した。」

奈良県桜井市箸中の箸墓古墳の周濠から、乗馬の 際に足を掛ける馬具、

木製の輪鐙(わあぶみ)が見つかり、桜丼市 教委は三十日、

「輪鐙は四世紀初めに周濠に投棄され たと推定され、国内最古の馬具

である可能性が高い」 と発表した。

<参考>

・発見場所は周濠の底で、4世紀の土器の破片の下に埋もれていた。

・半島・日本ともにこれまで出土してきた馬具は5世紀のものが最古である。

<馬具研究史より>

樋口隆康「鐙の発生について」は、中央アジアの騎馬民族に

鐙が出てくるのは7世紀以降であるが、中国では4世紀初頭の騎人俑に

足踏みとしてのみ利用された片側だけにつけられた鐙の存在を指摘し、

中国における鐙の発生を4世紀初頭と推定した。

奈良盆地は中国よりも先に馬を導入していたことにしてしまった捏造学者どもw

箸墓建造時期は早くても3世紀末だろうよ。

だいたい百襲姫の逸話が記紀で奈良の話しか載せてないからな。

元々活躍していたのは瀬戸内海での事、弟は吉備津彦でどちらも瀬戸内海周辺では神扱いだからな。それに対し神武天皇の影も薄い。

百襲の父、孝霊天皇は瀬戸内海の他中国地方から出雲地方にかけての逸話がとても多いんだよ。

実際孝霊天皇はスサノオ神話の逸話の元ネタの一部になっている。

つまり欠史八代の逸話が神話の元ネタになっている。

>>229 馬具云々は何度も論破されてるのに今更また古い情報出すのなんでなん?

>>223 つづき

その後日本(天皇制の大和政権)は、「隋」につづき「唐」には遣使を送っていたが

唐末期から後晋までは、遣使を送らず完全無視したため

後晋(936年- 946年)から、945年に成立した『旧唐書』で

古くは「漢委奴国」と呼び、どんな時代もずっと中国と交易していた

九州の国が【倭国】であり

日邊(日出の処)在るを以て、故に日本と名を為した

あるいは、邪馬台という名前が嫌で日本と言う名に国名を変えた

という大和の国【日本】は【倭国】ではなく、信用なら無い国だ

と、神武が興した日本国の皇統はディスられてしまった

しかし14年後の北宋(960年 - 1127年)になって、中国と大和政権の関係が回復し

『新唐書』1060年では

「天豊財重日足姫尊(あめとよたからいかしひたらしひめのみこと)」が自ら言うには

九州の筑紫城にずっと居住していた日本の正統な国【倭国】の国王の

32代目の彦瀲の、子の神武が天皇を名のって移り住んで統治した国なので、

奈良の大和の日本国は、古の倭奴「漢委奴国」だ

と、神武が興した日本国の皇統の名誉は回復されている

>>229 通説より年代が変わるなんて別におかしくはない話。煉瓦技術なんてのも既に数百年も早く近江に入っている位だからなw

>>231 嘘で騙そうとしてるだけだろう

鉄デマのコピペも同じ

>>218 そりゃそうだろ。

神武のルーツは日本書紀に有る通り、吾田にある。

現在の鹿児島県南さつま市。

紀元前4000年頃、縄文時代に黒潮に乗って南洋から渡ってきたグループが最初に日本で定住したのが南九州。

四国、紀伊半島、東海辺りまでの太平洋側に分布したなんてことは書くまでもなく知ってるよね?

>>234 邪馬台国関連のスレって論破されたネタを何度も貼るbotみたいなのが常駐してるからなぁ

鉄のコピペは邪馬台国の怪の工作員の断末魔だな。

あとベンガラを丹だと必死でネット工作してる奴とかw

>>238 ベンガラだと思うぞ

そもそも水銀朱なんて高級品は通常使えないからなあ

既に紀元前の時点で葛城地方が倭で最大の水田所有地だからな。

仮に神武東征があったとしても、それは紀元前の話なのは確定してるぞ。

つまり3世紀以降に九州から邪馬台国東遷なんてのも100%ないw

邪馬台国とはヤマトで既に確定してるんだよ。

>>240 確定させるには三世紀に立派な都会だったと証明しないとねぇ

>>235 長髄彦も縄文人か。

縄文人同士は争わないという定説をひっくり返しにきたな。

>>239 だからわざわざ倭人伝でも海人が使う朱丹とあるだろ、朱はベンガラで赤い塗料。丹は水銀朱で赤い仙薬。

三世紀の石室内でもそういう使い方だ。

壁にはベンガラだが大事な頭部にのみ丹を使う。

>天照大神こそ、との説もありますが、これではあまりに時代が遠すぎます。

なに断言してんだ、このアホ

そもそも、天照大神の居た時代っていつよ

>>241 鏡や水銀朱、大規模古墳に弥生時代最大の

水田跡の他何が要るんだよw

ましてや最古の神社と言われる大神神社に神武が目指した橿原、いい加減妄想するのは無駄だから止めとけw

そもそも箸墓が崇神年間とすると崇神年間(大体三世紀)の奈良盆地の状況が大事なわけである

ここからろくな遺物が出てこない以上、本当に巨大王朝の中心地か?と疑われるのは当然であろうね

>>240 40反かそこらの水田跡があったからって、

7万戸の邪馬台国の話と結び付けようなんて片腹痛いな。

>>246 倭人伝を本当に読んでるのか?卑弥呼は鬼道使いだぞ。

宗教的な祭祀場所が重要に決まってるだろw

3世紀で一番可能性が高いのは巻向だしそもそも三輪山の麓だろ。

そこは最古の神社だと言われるるし、後の仏教もここを目指している。

3世紀にここ以上ふさわしい場所なんてないぞw

>>241 何言っているだよ

「漢委奴国王」の倭奴国は

安帝の永初元年(107年)、倭国王帥升等が生口160人を献じ、謁見を請うた。

それに引き換え「邪馬台国が渡したものは、たったこれだけ

男生口四人

女生口六人

班布二匹二丈

三世紀に立派な都会だったと証明されたほうが「漢委奴国王」の倭奴国で

三世紀に世間知らずのクソ田舎だったと証明されたほうが「親魏倭王」の邪馬台国

だから

国立歴史民俗博物館

Q3.邪馬台国はどこにあったのですか?

Answer 大多数の考古学者は大和説です

http://www.rekihaku.ac.jp/contact/faq01.html#c なんだぞ?

>>247 そこを目指した神武天皇を無視するなよw

それに葛城以上の最大級の水田跡をまず出してから妄想しなさいww

>>241 何言っているだよ

「漢委奴国王」の倭奴国は

安帝の永初元年(107年)、倭国王帥升等が生口160人を献じ、謁見を請うた。

それに引き換え

「親魏倭王」の邪馬台国が渡したものは、たったこれだけ

男生口四人

女生口六人

班布二匹二丈

三世紀に国際感覚に長けた立派な都会だったと証明されたほうが「漢委奴国王」の倭奴国で

三世紀に世間知らずのクソ田舎だったと証明されたほうが「親魏倭王」の邪馬台国

だから

国立歴史民俗博物館

Q3.邪馬台国はどこにあったのですか?

Answer 大多数の考古学者は大和説です

http://www.rekihaku.ac.jp/contact/faq01.html#c なんだぞ?

ちなみに九州説の有利な点はそもそも西日本を制覇するような巨大王朝を想定する必要がない点である

卑弥呼という北部九州一円にとどまる王がいたと考えれば十分なのだ

そのわりに官位が高級であるのはそもそも倭国の理解が中国から見てその程度しか視野に入っていないわけである

公孫氏滅亡の大変な激動時にひょっこり参賀しにきた、中国からは事実上未知の東夷なのだから当然であろう

>>254 それ全然有利じゃないだろw

北部九州ではあり得ない14万戸を想定して、更に既に大陸と交流していた西日本から東日本のの弥生大集落も説明出来ないのにw

ずっと邪馬台国の所在地すら定かじゃねぇし、実在した人かはもう確定してんの?

>>251 (発見された水田跡面積/かけた費用)のポテンシャル面積比みたいなんで比べんとあかんよな。

それから、そこを目指した神武天皇とか言うなら、HAu2/pc70に何か言ったってくれや。

中国から見て倭人とは楽浪に来てるらしき東夷でよく分からんけど居るらしいぐらいの認識だよ

それからまだ呉が元気だったため倭人女王国が大きいほうが魏には都合が良かった

そもそも旅程記事の後半がめちゃくちゃで信用に値しない点からも中国側認識が適当だったのは明らかだわね

>>256 その14万戸は本当だと思ってるの?

誰がどうやって数えたんだ?

住民票や建物台帳なんて無いんだぞ

>>252 はいはい

「漢委奴国王」の倭奴国は

安帝の永初元年(107年)、倭国王帥升等が生口160人を献じ、謁見を請うた。

それに引き換え「親魏倭王」の邪馬台国が渡したものは、たったこれだけ

男生口四人、女生口六人、班布二匹二丈

三世紀に国際感覚に長けた立派な都会だったと証明されたほうが「漢委奴国王」の倭奴国で

三世紀に世間知らずのクソ田舎だったと証明されたほうが「親魏倭王」の邪馬台国

九州は

福岡の糸島市の三雲・井原遺跡や、佐賀の吉野ヶ里遺跡などの

大型建築物の跡がバカスカ出てきて

鉄器や硯、鏡などの、大陸からの出土品もザックザクで

渡来人がアチコチに居た痕跡もワサワサ出てくる【大都会】

一方、奈良は

桃の種しか出ない【クソ田舎】

だから

国立歴史民俗博物館

Q3.邪馬台国はどこにあったのですか?

Answer 大多数の考古学者は大和説です

http://www.rekihaku.ac.jp/contact/faq01.html#c なんですよボウや(笑)

5万戸とか7万戸とかは盛ってるだけ

ちょっと多めに申告しただけやろ

紀元前4世紀か5世紀か知らんけど

葛城に少なくとも10戸程度の弥生人の村があったことは認めよう。

やっ、邪馬台国って…

笑わせてくれる。

>>242 その割に縄文後期には剣とか出てるけどな。

縄文人が争わないってのは、採集生活してた時期の話し、それらは主に東北や北陸が暖かく、縄文人が大勢いた頃の遺跡の話しだよ。

栗や粟などの栽培生活が始まった頃には、集団で争った形跡のある縄文人骨なんて普通に出てる。

縄文人と一括に捉えるけど、縄文時代ってのはとんでもなく長いし、居住地域も生活様式も大きく変化してる。

>>260 そりゃ正解ではないが参考にはなるだろw

ちなみに同年代の中国の資料じゃ高麗なんて三万戸だからなw

しかも倭人伝では倭は海岸と山に挟まれたような狭い場所に住んでいるんだぞ?

基本的に河内湖周辺や瀬戸内海周辺等が一番ピッタリだ。

葛城は山裾で海はない、だが地名は河内の柏原辺りと共通しているからな。

>>208 記紀がまともなら

邪馬台国含めて大和王権の成り立ちが分かってた

まだあるぞ

「漢委奴国王」の倭奴国は

安帝の永初元年(107年)、倭国王帥升等が生口160人を献じ、謁見を請うた

それに引き換え「親魏倭王」の邪馬台国が渡したものは、たったこれだけ

男生口四人、女生口六人、班布二匹二丈

これだけ国力に差があると、邪馬台国が倭国王になろうとした瞬間に、「漢委奴国王」の倭奴国に瞬刹されてしまう

「漢委奴国王」の倭奴国が九州にある以上、邪馬台国は九州には存在できない

弱小邪馬台国は、「漢委奴国王」の倭奴国から、海を隔てた遠方に存在しなくてはならない

だから

国立歴史民俗博物館

Q3.邪馬台国はどこにあったのですか?

Answer 大多数の考古学者は大和説です

http://www.rekihaku.ac.jp/contact/faq01.html#c >>265 剣ってどんな剣?

基本金属器が日本列島に入って来たのは紀元前7世紀とかじゃないでしょ。

まあ、縄文終期や弥生初期にも渡来人が九州北岸や日本海側に漂着して

銅剣くらい持ってても不思議はないとは思うけど。

集団で争った形跡のある縄文人骨って、資料かなんかネットで閲覧できる?

リンク張ってくれると嬉しいけど。

今僕が見た論文だと以下のように書かれてたけど。

縄文時代の人骨に残されている傷は殺傷を目的とした行為による傷ではなく、

狩猟の際の誤射や流れ矢など、事故による傷と解釈されることが多い。

>>261 http://www.rekihaku.ac.jp/contact/faq01.html#c 国立歴史民俗博物館

Q3.邪馬台国はどこにあったのですか?

Answer

これは、たとえば卑弥呼がもらった金印が出てもだめで(後からよそに動かされる可能性があるから)、邪馬台国の位置を書いた地図が中国で出ない限り、

万人を納得させるのは難しいでしょう。

>>256 北部九州には邪馬台国7萬戸だよ

南朝鮮に馬韓10萬戸、辰韓、弁韓5萬戸、投馬国5萬戸

北朝鮮の高句麗3萬戸他

奴国の2萬戸等は邪馬台国の内数。

>>269 橿原遺跡からは石斧出てきたらしいよ

これマジな話

>>268 > なお、しいて「どちらか」というなら私は大和説で、卑弥呼の使いの時の年号を書いた

> 「三角縁神獣鏡」が近畿を中心に出土していることなどからです。大多数の考古学者は大和説です。

えぇ?三角縁神獣鏡の出土が根拠ですか…

奈良盆地は半島豪族の天下り場所だ。

そいつらが建国の正当性を示すためにでっち上げた作り話が記紀であり、倭国や邪馬台国とは無関係。

神武東征と東明東征は同じ物語。

産経新聞(2018.11.28)

最古の大壁建物跡か 奈良・高取の遺跡で発見

https://www.sankei.com/west/news/181128/wst1811280010-n1.html 〜 大陸から来た渡来人の重要施設とみられる国内最大級の 〜

建築年代は4世紀末〜5世紀初めと推定され、最古の大壁建物跡の可能性もある。

渡来人が入植を開始したのは5世紀後半と考えられていたが、大幅に早まる可能性が出てきた。

〜 省略

白石太一郎・大阪府立近つ飛鳥博物館名誉館長(考古学)は、建物の時期についてはさらに

検討が必要としながらも、「(現場に)居館や祭祀施設など渡来系の人たちが営んだ重要な

施設があったことは間違いない」とみている。

>>266 数字は信じるけど方角は信じないの?

おかしくね?

都合のいい部分だけ信じたいだけじゃないのか?

>>267 口伝が正史の時代だったんだからどうしようもない

アイヌ、アポリジニ、ネイティブ・アメリカン

口伝を否定するならこれら民族も否定することになってしまう

ままならないね

邪馬台国最初の女帝、卑弥呼

邪馬台国最後の女帝、壱与

もう響きだけでかっこいい

卑弥呼の逸話と神功皇后って全然違うやん

邪馬台国=大和朝廷で考えるとそれしかないってだけで結び付けてきたんだろうけど

日本史の教科書よんでても、卑弥呼→大和朝廷→聖徳太子、って話が飛びすぎてていまいちよくわからんのよな

邪馬台国がいつのまにか大和朝廷に進化して、いつのまにか天皇が出てきて

何がどう繋がって、何が最初なのかさっぱりわからん

倭人って入れ墨して魚とってた人たちでしょ?

奈良の大和朝廷につながる人達とは思えないんだけど

どこの海で獲ってたの?

>>274 その人は・・ね

その他

>>261 や

>>268 などの

様々な理由で

大多数の考古学者は大和説です

>>276 半島豪族の天下り場所は

それこそ

半島に一番近い九州だろーーー(笑)

>>283 佐原はゴッドハンドの仲間だから信用したらいけない

ゴッドハンドの仲間がヤマト説というのだから、それは間違いだと判断できる

>>1 >高位の称号

「邪」馬台国とか「卑」弥呼とか書かれて高位と受け取るのは、自虐を通り越して卑屈と呼ぶべきでは?

なんで古事記にはマンコにモノが刺さって死ぬ描写が多いんだろうな?

誰か考察してよ

記紀がまともでない理由は

過去の記録(帝辞など)が散逸した部分ありまた干支を指標にするための混乱もありそもそも7世紀時点では既に正確には分からない状態だった

また明らかに4世紀の神功皇后を卑弥呼に当て書きするなど中国側記録に合わせるための無理な付け足しやこじつけも見られる

要するに既に正確には不明となっていた歴史を中国側に提出するためにやっつけ仕事で急造したことが記紀がいい加減な理由であろうね

また欠史八代のようにそもそも他の王朝ではないかと疑われる部分もある

こうして崇神時点で百年以上ぐらいズレてると言われるのである

>>140 ミコは巫女だか御子だか親王だか皇子・皇女だかわからないし

ヒは日だか火だか姫だかわからないけど

とりあえず卑弥呼ってのは当て字だと思ってるよ

まぁ卑弥呼は卑弥呼で当て字ではなく

「卑しい者どもにまで広く名前が知れ渡ってる」隣の国で女王やってるらしい人

ぐらいの意味でワンチャンあっても良いんじゃないかとも思ってる

名前じゃなくて役職というか漢中王とか武皇帝みたいな感じ

…武皇帝はちょっと違うか

気が付くと12時はおろか13時も過ぎてるじゃん!

ちはやふる3見よ。

『美人すぎるコスプレイヤー集』美人揃いで話題沸騰だったダイハツコンパニオン

http://5ch.serveblog.net/1170.html >>265 縄文時代に剣?勘弁してくれ縄文時代なんかウホウホしてるっちゅーのwww

>>269 剣と言っても当然鉄製ではなく石だよ。

石を彫って完全に石だけで作ったものではなく、木製の剣の刃の部分に薄く鋭利になりやすいサヌカイトなんかが付いてる。

縄文遺骨はググってくれれば出るんじゃね?

狩猟の途中の不慮の事故ではなく、集団が争った跡だしね。

>>295 現代人の剣のイメージそのまんまのものが出てるわけねーじゃん。

ウホウホのイメージに寄せた剣をイメージしよう。

まぁ、1万年以上続いた縄文時代、遺跡の大半は関東から東北にかけての古い時代のものが主流。

とはいえ、南ルートの縄文人がいたこともまた事実。

縄文人が争わなかったというのは、古い時代の東日本のイメージが強いからだよ。

>>281 日本史=国史を説明するなら記紀をベースにするしかないが

戦後GHQに禁止されました

>>277 中国の歴史資料をみても方角間違い例なんて沢山あるからだよ。今のソウル辺りの西に国があるなんて資料もあるからなw

当時は海を渡っての計測法なんてないからな。

しかも地図もないし地球を球体という認識もない。

今の常識で考えるからそう思うだけだよ。

邪馬台国時代のジャップは字を書けないから「ひみこ」の意味ははっきりしない

おれはたぶんこれが正解だと思う

↓

288 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2019/09/19(木) 08:26:27.06 ID:RlTAaQs9O

おそらく卑弥呼は自らを日の巫女として通していた女なんだろう、中国側も名は解らなかったんじゃないか?ふざけるなこのやろうで卑弥呼だろ

大物主に関連してホトを矢で射られたとかホトに箸がなどの説話が見られる

玉櫛媛、五十鈴媛、百襲姫と続く大物主家系説話と思われるね

もともと死んだ女性が豊穣をもたらすという神話は中国や南方ではよく見られるようであり日本神話にも登場する

ネリーナウマンの見解では焼きはた農業特有の神話とするが定かではない

要するに百襲姫の死は大物主系の説話で説明された点が重要で

それはそもそも大物主の信仰が当時の支配層に重要であった証拠と言えそうだ

ちなみにこの時点でまだ箸は日本では使用されていないとの見方では原型は異なると思われる

昼人作り夜神作ると書かれた箸墓の営造は国家的大事業だったと思われる

そしてこれ以後次第に斎王が巨大墳墓に祀られることは消滅するので

ほぼ崇神に特有な大物主信仰への厚遇と言えそうである

逆に言えば当時の崇神は大物主へ配慮せざるを得ない立場だったとも言えそうだ

>>300 卑弥呼を中国語で発音するとベイミーフーなんですけど

そこはどう説明すんの?

>>281 わからなくて当然

邪馬台国とヤマト王権に繋がりはないし、日本書紀にもそんな事は何も書いてない。

九州北部にヤマト王権とは違う別の王を立てた集団がいただけ。

邪馬台国は国力比3対7で九州南部の隼人と戦争になって負けて滅びました。

ただそれだけ。

そこから先の邪馬台国東遷説なんかは、ただの希望を書いた月間ムーやMMRみたいなもん。

>>299 方角も数字もそれほど正確ではなく

参考にする程度でとらえればいいんだよ

白髪三千丈の中国の数字をそのまま信じるとか、アホくらいなもんだぞ

14万戸などなくてもいいんだよ

多いんだという事が伝わればそれでいいという事だ

天照が邪馬台国発祥となると

ヤマト王権は邪馬台国のパクリってことになるな

まだ日本列島が完全統一されていない時代だろ

巫女なんて国ごとに一人づついたでしょ

古代とは大多数のピースが紛失してると分かりきってるジグゾーパズル

それでも残ったピースだけで真実を説明できると論を立てないと飯のタネにならない

それが歴史学者のジレンマ

九州の「漢委奴国王」の倭奴国は

安帝の永初元年(107年)、倭国王帥升等が生口160人を献じ、謁見を請うた

それに引き換え「親魏倭王」の邪馬台国が渡したものは、たったこれだけ

男生口四人、女生口六人、班布二匹二丈

九州から東征し、奈良を奪った神武の大和朝廷が、大陸との航海に用いたのは

九州 海神国 大綿津見神(豊玉彦)を祖とする阿曇氏ではなく

出雲 葦原中国 6代主王の息子、吾田片隅(アタカタス)を祖とする宗像氏

ということを考えれば

邪馬台国

現代でもジャマトと読める

ぜったいヤマトだろ常考

考古学物証でなく文献だけで考えても、魏志倭人伝の邪馬台国はヤマトだって隋書にも書いてあるしヒナモリは西の方を守る官職だと未だに地名などとして残ってるんだよな

>>314 それなら何で邪馬台国であった過去がわざと隠蔽されてんだ?

長い歴史を売りにしているのにどうみてもおかしいだろ

>>312 つづき

帯方郡ー韓国

− 海を渡る1000余里− 対馬國

− 海を渡る1000余里− 一大国(隠岐)

− 海を渡る1000余里− 末廬国(石見国美濃・島根県益田付近)

そこから陸路で

− 東南に500里ー 伊都国(出雲)

− 東南に100里ー 奴国(因幡)

− 東に100里ー 不弥国(摂津住吉)

− 南に水行20日ー で琵琶湖を抜けて 投馬国(近江)

ー 伊勢で再び海に出て南に水行10日、陸行1月ー

で

邪馬壱國(関東地方)

って話もあるんだよ

東日本最古の「墨書土器」が展示

https://www.city.nagareyama.chiba.jp/contents/23140/23405/35347/035465.html この土器は「古墳時代前期(3世紀末)」のものと見られている。

昔は邪馬台国と呼ばれていましたとか何で古い書物に無いんだ?

その時代のものがごっそり捨てられて隠されてる意味は?

長い歴史が自慢のヤマト王権が正統な邪馬台国の後継なら喜んで残してるだろ

蘇我襲撃で焼けちゃったwとか聞くが

しかし各貴族の家伝書は案外残ってるので再現しようと思えばできたはずで

ちょっと理由として薄いよね

魏志倭人伝に概ね合う合理的な記紀を作れないのは

そもそもその時期の九州史を知らないのだと見るのが妥当だろね

で、邪馬台国は関東とか言うと九州説者は必ずこう言う

「そんなに遠いわけがない」

なっ、九州説者って半島から遠いか近いがでしか判断してねーんだよ

>>321 くだらんな

九州をディスりつつ関東引き合いに出して

近畿を九州に混ぜようとする演出

魏志倭人伝と同時期の半島に倭人が鉄を採りに来ていた記述がある。

<魏志韓伝より>

「國出鐵韓?倭皆従取之,諸市買皆用鐵如中国用銭,又以供給二郡」

(韓国は鉄が出るので、韓国、?国、倭国がこれを採っている。

諸の市で買い物をするときは中国が銭を用いるように、鉄を用いる。

また、楽浪と帯方の二郡にも鉄を供給している。)

■重要事項

・3世紀頃は鉄は市で通貨として使えるほど貴重だった。

・九州では武器や農具に鉄を使えるほど潤っていた。

・しかしこの時代の畿内からは鉄が出土していない。

↓鉄の出土状況

■推測されること

・畿内政権は鉄を取りに行っていない

・畿内政権は九州に鉄を分けてもらえなかった

■結論

・3世紀の北部九州と畿内の関係は希薄だった

・一大率は畿内政権とは無関係

・倭国として認識された範囲に畿内は入ってなかった

■裏付け

・纏向遺跡では鉄器は出土せず、釘一本すら見つかっていない

・纏向遺跡では九州産や半島産の土器は出土していない

・もと歴博の館長もやった佐原真いわく、

「近畿圏では鉄は溶けやすいので、残っていないのだ」

(畿内説の有名な迷言)

上皇がかつて訪中したとき、中国は贈り物として金印を準備しており、

上皇の側近が慌てて受け取りを拒否したというエピソードがあったね

金印を授かり臣従していたという過去はやはり独立国家として屈辱的なもので、

古代日本もその過去を消し去ろうとしたんじゃないか

それは筑後の何とかいう土蜘蛛の姫が勝手にやったことですよと臭わせつつ

そもそも鉄器使用は奈良盆地は西日本でも大分遅いほうが定説なのだが

佐原さんって三世紀奈良の鉄器使用を唱える珍しい人だね

そもそも神功皇后紀には中国交流してたとまるで卑弥呼の如く無理に当て書きしてるわけで

畿内政権が金印授受を抹殺しようとしたとは考えられないね

むしろ必死で神功皇后は卑弥呼であると強弁してるように見えるね

生口160人も中国に連れていける「漢委奴国王」の倭奴国は

確かに、半島に一番近い九州にないと無理だけど

生口10人ぐらいを中国に連れていける国なんか、日本中に山ほどあったのさ

経年変化しにくい音韻重視なら邪馬台は大和で狗奴は関東の毛野

そもそも畿内政権の威光が九州北部に及ぶなら三世紀の鉄器ぐらいじゃんじゃん出て来そうなものだがな

九州北部では農機具に鉄器を使うほど普及していた

そもそも楽浪で鉄を取る倭人とは少なくとも畿内政権ではない

と言うのが常識的な見方だろね

>>247 盆地北部からも弥生以前期の水田跡が見つかってるよ。

まあ、面積は4万もないけどな。

調査面積が8000くらいで、水田が5500㎡らしい。

鉄器ガーbotが今日もいるのか

長崎には砂糖が潤沢にあるのに江戸では貴重だったから中心都市じゃ無いみたいな理屈だな

七支刀を考えると、

魏〜普の大陸のつながりの有る部族と言えば、

物部氏じゃないかな。

物部氏の記録があれば、

おそらく邪馬台国の記録も残っているだろう。

そもそも三世紀奈良には鉄器がほぼ出ないわけでこれは巨大王朝ならかなり不自然と言わざるを得ないね

奈良盆地って出雲より鉄器が遅いからね

当時は後進国と見て良いんじゃね

物部氏は高良大社の大祝家の一つでもあり、

あの祇園山古墳を廟とする一族でも有る。

記紀はわりとまともだと思うぞw

だって、「天皇家の正当性を主張するためにでっち上げた」ような形跡は少ないからな。

130歳とかくらいだな。それも古事記には書かれていない。

奈良盆地に入るのにボロ負けして兄(長男)が死んだり、入ってからもしばらくは

地元の豪族としか婚姻していないし、盆地の南部の片隅にくすんでるし。

崇神にしても、垂仁にしても反乱が起きてるわけだ。

親子兄弟で血で血を洗う争いをして、どこが「天皇家の権威」が高まるんだ?

崇神以前の墓はちっこい。明らかに「弥生の王墓」程度だ。

捏造するなら、もっとでかい古墳にでっち上げることができるのにそれをしていない。

200m級の古墳が余ってるのにw

>>317 関東説なんてあるのか

じゃあこれからは低みの見物しなくてもいいのかな

ちょっと嬉しい関東民

高良神社の神職は丹波・物部・安曇部・草壁・百済の五姓で、

丹波と百済は渡来人、安曇部は奴国王、草壁氏は日田の豪族。

>>340 阿波説を信じるキチガイもいるんだから

関東説もアリだよ

投馬国は妻=都萬神社のある宮崎県西都原古墳群周辺で、

大和とのつながりから見ても、

東征が行われたとすれば、

この投馬国から行われたと見るべきだろう。

鉄流通は三世紀前半まで九州が圧倒的

つまり楽浪で鉄を採った倭人とはほぼ九州人と見て良く、それ以外の地域は少量を受ける程度だった

これが権力を示す証拠とまでは言わないが、少なくとも九州北部と奈良盆地の関係は希薄だったと結論せざるを得ない

ちなみに巻向でも九州系の遺物はほぼないとの結果が出ている

また中国側で見ても頻繁に鉄を仕入れに来るのが九州人である以上、倭人とは九州人と考えるのも無理はない

こうして九州女王が官位を賜ったとすれば実に自然な成り行きなのだ

>>344 鉄が日本で使われ始めたのが紀元前4〜5世紀くらいからだが

3世紀くらいまで使用場所は北部九州に限られていた

最近のDNAの研究でこの時期に北部九州にまで渡来系人(倭人)が進出していたが

本州の殆どの地域には縄文系の人々が暮らしていた事が判明している

つまり鉄器を浸かっていたのは倭人で奈良等にいて石器を使っていたのは縄文系の人々だったんだ。

砂糖が潤沢だった長崎は江戸時代首都だった並の珍説w

鉄と言えば、魏志倭人伝に出てくる矛が、

畿内からは銅矛がごく僅かしか出てこない。

鉄矛はゼロだ。

一方、北部九州からは銅矛が数百例、

鉄矛が一六例の出土が有る。

畿内説は完全に消えたと見ていい。

北部九州がながらく鉄器流通をほぼ独占してたことがその繁栄の源泉だろね

魏志倭人伝でも繁栄する北部九州が記録されている

この独占が崩れると一気に鉄器が広まり弥生が終わり古墳時代に突入していくわけだ

ところで卑弥呼はまだ北部九州の独占時代の人なので、やはり九州人と見るのが自然だろね

そもそもこの時期楽浪などに来てたのが九州人だけなのだからな

手強い熊本と戦ってたんだろ

だから卑弥呼は平和な奈良へ引っ越した

>>352 そんな話しはどこにもないし、そもそも卑弥呼は魏志倭人伝中で死んでる。

邪馬台国は南九州に破れて滅んだよ。

だからどんなに探っても魏志倭人伝以外から、卑弥呼やその末裔、邪馬台国のその後が見つからない。

引っ越すにしても奈良は僻地過ぎると思うが

行けば分かるが寒々とした山だらけの盆地だよ

攻められたら逃げ場がないね

糸島市の平原遺跡から巫女が鏡を使った儀式をしていたと考えられるし

機内での銅鐸の消滅と銅鏡の普及時期も一致する

鏡の巫女が引越ししたとしてもおかしくない

「九州は鉄がいっぱいあるから邪馬台国は九州」という珍説は毎度論破されてるのに何で毎回繰り返してるの?botなの?

>>335 石上神宮って、元はヤマト王権の武器庫だから。

後に物部が管理者になったというだけで、別に物部の私物ではない。

纏向遺跡の出土品は、邪馬台国とは全く関係の無いものばかり。

■纏向出土の木製仮面について

『これまで日本列島における木製仮面の最古の事例としては、7世紀初頭頃の神戸市宅原遺跡出土例が知られていたが、今回の事例はそれを大きく遡る時期に位置付けられるものである。

考古資料に見られる仮面としては、縄文時代では土製仮面が知られており、このほか鼻・口・耳などの土製品の存在から、木製・皮製などの仮面が存在したと推定されている。

また奈良時代以降では、大陸より伝わった舞楽で使用されたと考えられる仮面が複数知られている。

弥生時代においては、東日本を中心に存在する土偶形容器に仮面状の表現が見られ、土器絵画にも仮面を装着しているとみられる人物が描かれる例が存在する。

しかし弥生時代の仮面の実例はほとんど知られておらず、古墳時代においても確認されていなかった。』

纏向は東日本の縄文系先住民の文化圏であり、大陸系弥生時代が到来した痕跡は希薄である。

人文科学というのは経済学も社会学の歴史学も学者?の妄想。

大学も就職できればよい。

畿内説がまるで3世紀のように語る遺跡や古墳も、実際はほとんど4世紀のものと見られる。

卑弥呼の時代とは2世紀末〜3世紀前半である。

■ホケノ山古墳内に残っていた小枝の年代

「樹齢が15年ぐらいの細い木を測定対象として、いわゆる古木効果が入らないように注意深く試料を選んだ。

これだと、再利用したものではないし、風倒木でもないと言えるので、炭素14年の誤差も15年以内に収まる。」

今は複数のサンプルから統計的に出す

モモの種とかも95%信頼曲線におさまる範囲なので否定は難しいよ

統計学分からなくても用語から推測できるだろうから説明しないよ

実際は奈良の発展は4世紀だろね

九州北部が衰退後に伸びたのだと思うね

炭素年代測定では常に古い年代を示す事が知られている。

よって計測結果のサンプリング段階で最も新しい年代のものを採用すべきであり、複数の結果に対し統計的手法を用いる必要性は無い。

現代でも奈良は悲しくなるような寒い田舎

博多は楽しい大都会

もちろん古代と同じじゃないが

地の利の差はとんでもなく大きいものがある

後漢時代、魏、西晋、東晋時代に

中国で製造されたと考えられる鏡の

分布と時代変遷を見ると、

大和が中国鏡を数多く入手できた時代は、

東晋時代からという事になる。

大和の北部九州への進出は東晋時代で間違いないだろう。

たったこれだけ、男生口四人、女生口六人、班布二匹二丈しか献上できなかったんだから、鉄器や鏡がホイホイ出るほうが変

>>359 まさに

たったこれだけ

男生口四人、女生口六人、班布二匹二丈

しか献上できなかった邪馬台国ですな

intcal2014による補正結果

東田大古墳(1)桃核 1730±30 西暦243-386年 布留0式古相

東田大古墳(2)土器付着 1860±30 西暦80-231年 布留0式古相

東田大古墳(3)土器付着 1820±30 西暦124-257年 布留0式古相

東田大古墳(4)土器付着 1780±30 西暦137-335年 布留0式古相

矢塚古墳(1)桃核 1790±30 西暦133-264年 庄内3式期

矢塚古墳(2)桃核 1800±30 西暦131-260年 庄内3式期

矢塚古墳(3)土器付着 1820±30 西暦124-257年 庄内3式期

また邪馬台国の同人誌の怪の信者が暴れてるねかw

人騙すの本当に好きだね。

司馬懿と公孫淵の激闘を知らない畿内説は本当に馬鹿が多いね

今で言えばアメリカとイランの戦争中のようなもの

卑弥呼使節団が行っただけでも命懸けだよ

倭をローマ帝国に例えるなら九州北部がローマだよ

ガリアとかブリタニアとかゲルマニアとかの属州の一つが大和に過ぎない

後にローマが寂れて文化の中心が地方に移っただけ

結局亀井遺跡で弥生時代前期の分銅が、しかも水銀朱を計測していた時点で答えは出てるからな。これは邪馬台国の数百年も前の話。

平原の王墓だとされる古墳だって畿内や東海地方に多い方墳なんだからな。

三世紀の北部九州は既に畿内勢力が出張拠点としていたに過ぎないんだよ。

邪馬台国が東遷?

有るわけないだろ、今更そんなバカな妄想w

>>372 おまえが知らないんだろ(笑)

後漢末期より三国時代初期にかけて、遼東郡から朝鮮半島北部にかけて公孫氏が事実上の独立政権を打ち立てて

九州の「漢委奴国王」の倭奴国は

建安9年(204年)に公孫氏が独断で設置した帯方郡の支配下にあったことが記されている(『三国志』魏書東夷伝韓条)

景初2年8月23日(238年)に公孫淵が司馬懿に討たれて公孫氏政権が崩壊し、魏が楽浪郡と帯方郡を占拠してから、

邪馬台国の女王・卑弥呼は帯方郡への使者を送って、魏に朝貢した

>>366 考古資料を根拠に九州説を語るって自虐ネタですか?

>>376 だよな、九州説の連中は考古学者信用しないくせに、考古学の資料を根拠にするとかw

考古学界では畿内説が主なのをスルーとかバカじゃないのか?

後漢末期より三国時代初期、遼東郡から朝鮮半島北部にかけて公孫氏が事実上の独立政権を打ち立てて

九州の「漢委奴国王」の倭奴国は

建安9年(204年)に公孫氏が独断で設置した帯方郡の支配下にあったことが記されている(『三国志』魏書東夷伝韓条)

景初2年8月23日(238年)に公孫淵が司馬懿に討たれて公孫氏政権が崩壊し、魏が楽浪郡と帯方郡を占拠すると、

行き場を失った公孫氏政権の残党が大挙して、支配下にあった九州の「漢委奴国王」の倭奴国に逃げ込んだため

邪馬台国の女王・卑弥呼は出雲から帯方郡へ使者を送って、魏に朝貢した

畿内説は公孫氏情勢も知らない馬鹿が多いね

これでは国民から畿内説が馬鹿にされるわけだよ

堺が都だったとか、横浜が首都だったとか主張するようなもんだからな。

今だったら、成田が首都とか。

俺がハプスブルク末裔になってしまったのと同じやんけ

ウチの死んだ婆ちゃん、

夫に先立たれたからリアカー引いて商売してた貧民でっせ…。

マジなら大河ドラマもビックリなストーリーの出来上がりやね。

>>382 繁栄していても祭祀都市な部分が皆無だろ、

卑弥呼は鬼道使いだと言われてるのに。

古い本しか読んでない人は知らないだろうけど、近畿はたくさん発掘されてるよ。

弥生前期の水田や、弥生後期の遺跡。

伊勢遺跡(滋賀)とか、唐古・鍵遺跡もその後いろいろ出てる。

土中深くから縄文晩期〜弥生初期の遺跡が出てくるからね。

遺跡分布には、「無人の地」になってる地域は、台地や火山(の裾野)がない土地が多い。

縄文〜室町、場所によっては近年まで、温暖化による降雨量の増加で大規模な洪水にやられて、沖積平野が

出来上がった。平野や盆地の大半はこの時期に堆積した大量の土砂で埋まっている。

一昨年の豪雨や去年の19号みたいなやつが何度も来たわけだ。

特に滋賀県は、縄文前期からの遺跡がある。

12000年前の縄文土器とか。

意外と、天の安河ってのは「野洲川」かもしれんw

銅鐸の工房があったりするからな。

>>386 それが全国比較で「少ない」というレベルなんだよ

>>386 近江には既に1世紀の鉄工房が確認もされているが、その集団も2世紀辺り信貴山辺りに移動したと見られている。

まあ巻向はその上流にあたるからな。

ちなみに信貴山から南側、二上山の西側を流れる飛鳥川も元々は安宿川という。ここもヤス川だよ。

サヌカイトをはじめ金剛砂、サファイアまで取れたとされる場所だからな。

ちなみに飛鳥川の周辺が日本版王家の谷と言われてる場所で聖徳太子や推古天皇の墓のある場所。

またこの辺り蘇我一族の集落でもある。

また金山彦、金山姫神社という鉄の一族の大元もこの辺り、ヒルメ山なんて天照の名前の山まであるんだからな。

>>386 近畿に色々あることを知った上で、それでも邪馬台国は畿内ではない。

邪馬台国とは全く関係ない別の集団が住んでただけ。

それがヤマト王権の原型ってだけ。

北九州の弥生人は半島渡来人との混血の進んだ別種の存在。

ソース

https://www.asahi.com/amp/articles/ASM7J6TNBM7JULBJ01M.html >>388 二上山は今でもサヌカイトは当然の事、サファイアも採れる。

歴史もあり、人が多く住んでるところは国が細かく分かれてるはずなんだよな

伊都国、奴国、不弥国なんかはそうだろう

律令下の郡の数も九州北部は南部より圧倒的に多い

いくつかの国を合併させたような巨大さをもつ投馬国、邪馬台国なんかは倭国にとっては入植地なんだと思う

そこに王都があった

倭国の王は古都にはおらず倭国の前線にいた

倭王武の上表文、景行天皇、仲哀天皇、神功皇后など、その伝統を受け継いでいるようだ

都の語源が宮処であることを考えあわせると、

邪馬台国は卑弥呼が宮を構えていただけで、倭国の中心ではなかった可能性がある

魏の使者はだから邪馬台国には行ってないかもしれない

>>17 たとえ粗末な品物でもわざわざ極東から朝貢すること自体が魏王朝側にとっても

「あんな遠くからの蛮人が朝貢しに来るなんて皇帝陛下スゲー」と徳の高さをアピールできるし

ここで魏が返礼品をケチったら全てが台無しになる

潤沢な返礼品も皇帝にとってはあくまで「粗品」と魏王朝の権力を誇示する意味も込められているし

畿内勢力が台頭する切欠があるなら

倭国大乱の結果ってのが一番説得力があると思う

そもそもこの官位自体が破格の厚遇なわけで、いかに遠方女王の使節を司馬懿が喜んだかというかことだね

折しも魏帝である曹叡は238年の遼東制圧後に倒れ(実は死んでいた説あり)、239年1月1日に帝が交替している

この直前か直後かは諸説あるが、

いずれにせよ遠来より東夷の女王国が参賀するとは、古来、帝の徳が四方に轟いた証拠であり

慶事として非常に喜ばれた訳であるね

>>5 属国だったからだよ

自分から倭国の王として承認してくださいと中国に出向いてることからすぐに分かる

>>391 複数の要素要因検討しなきゃいけないのに

○ 一つに特化してるのは大体ゴミ

これ普遍の法則

>>357 ○ 五十年前の情報

これもよくあるゴミの特徴

>>349 現代は銅鐸vs銅矛じゃなくて青銅器祭祀という概念だよ

>>324 日本側からは「無礼者」の花言葉を送ってる

>>265 縄文は海川と猟銃と採集 三つだよ

ドングリ一つに特化してイメージしてるのはバカ

>>395 魏呉蜀の三国に皇帝がいて、呉と蜀は同盟関係を結んでる状況で、自分の所に挨拶に来て喜ばないやつはいないさ。

高々北九州しか支配してなくても、だから尚の事破格の対応だったんだろう。

別の勢力が呉に挨拶に行ってるし、蜀は内陸過ぎてたどり着けないから、魏に行くしか選択肢はなかったという事情もあったろうけど。

>>390 邪馬台国とは普通にヤマトと解釈するべきだし、実際倭国伝にはそう書かれているからな。

わざわざ曲解する必要もないし、裏付ける物もない。

だから妄想に頼るしかないんだよ。

>>401 神武はいわゆる南九州出身なのに

子孫に南九州は征伐されてるんだよなw

なんの疑問も持たないバカ

>>400 そういうことですねえ

公孫淵(誅殺)の背後に呉の策動もあり

女王国が魏に味方すれば呉への威圧にもなると

>>403 山梨県と兵庫県宝塚市からは呉の紀年鏡も出てるし、北九州のバックが魏で、その他のバックは呉だったと捉えた方が良いだろうね。

帯方郡に挨拶に行った勢力を考えると、やはり北九州邪馬台国は、半島からの渡来人の括りと見て良い。

三国志呉書が未完成な事はよく知られている事だが、完成してれば呉に朝貢した倭国について記されたのかもね。

>>404 「ヒナモリ」 が福岡にある時点で

福岡は地方だとわかる

中国人も「刺史」と書いて福岡が地方であるとしている

日本側中国側双方から福岡は地方

という扱い

>>402 神武天皇は紀元前の人間、邪馬台国は三世紀の話だw

その間に何百年あると思う?

東遷なんてなくて、単に邪馬台国、つまりヤマトの主導権を握った話。

崇神天皇の祖先伝承を神武東征話として組み合わせたんだろう。

ただ神武天皇がやって来たという年代の葛城地方に、当時の倭で最大級の水田跡があったのは重要だろう。

しかも鏡と銅鐸も一緒に見つかった場所もとても近い。

>>409 三韓があり半島の端に狗邪韓国があっただけだろ。

まぁ同族だから仲良く過ごしてたようだが。

まぁ卑弥呼がヤマト王権初代の大王だよ。崇神は補佐だったんだろうな。

卑弥呼の死後、王位についたようだが、やはり乱れた。台与は、誰だろうな。

台与の次に、崇神系の男子が大王になって、ここから男系継承だろうね。

急に半島南部を領有していることになっていて驚くが。どの氏族の利権だったのか…。

記紀編纂者は7世紀後半に記録を見返し作業した

その際に、辛酉(601年)を始点として60年間を1元、21元1260年を1蔀とし、

これが王朝の始まりにふさわしいとする讖緯説を採用した

つまり中国風の正しい歴史に作れば皇紀は紀元前660年〜とする必要があった

このために不自然な超長命の天皇が結構いる訳である

それから卑弥呼は魏志倭人伝にはっきり登場するので神功皇后に合わせないといけない

そこで神功皇后には干支は同じで2元遡及してもらいそこに倭人伝の記事を混ぜこんだ

大体こんな具合で考古学には反する異様に長い王朝史となった訳である

実際は明確に実在と思われるのは崇神からでしかも三世紀後半と見るのが普通だろね

崇神天皇陵と比定される行燈山古墳が4世紀とされる点からもそのように考えられる

>>413 辛酉は良いけど、その21代までってどんな理屈なの?

辛酉は60年サイクルでやってくる。

仮に神武天皇の即位を辛酉の年に偽装するにしても、最小1年〜最大59年サバ読めば済むわけだろ?

古事記は33代推古天皇まで、日本書紀は41代持統天皇まで記されているわけで、21代雄略天皇までを使って偽装した理屈が必要。

雄略天皇より後の天皇でも、雄略天皇よりもご長寿の天皇は普通に存在する訳だし。

崇神没年については諸説あるが、318年説のほうが説得力があるのではないかと思う

その理由は崇神晩年に任那から使者が来て、これを巡り崇神没後に新羅と抗争になったとあるからだ

もちろんこれが258年でないとも言い切れないのだが、

もしそうならば司馬氏が楽浪帯方を経営して、朝鮮南部を厳しく監視してる時期に

三韓地方で揉め事を起こしたことになる訳だがちょっと考えにくいのではないか

ちなみに崇神年間にはそもそも中国や朝鮮交流したという記事はこれ以外には存在せず

そもそも中国朝鮮との関わりが治世の大半においてほぼ無かったと思われるのである

ちなみに神功皇后には年代的に合わない倭人伝を無理やり混ぜこんだのとは対照的である

おそらく記紀編纂者は崇神年間の外交は正直に書いても上記の任那記事しか見あたら無かったのであろう

>>363 九州北部は7世紀頃まで繁栄は続いているよ

>>406 卑弥呼の都の伊都国にはヒナモリはいないねw

一大率が女王国の北の諸国に置かれていたとあるから

畿内説は成り立たない

>>407 神武は伊都国の東の日向峠付近から東征に出発してるから卑弥呼よりも後の時代の人だよ。

>>411 狗邪韓国を含む朝鮮半島南部が投馬国だったんだよ。

>>412 崇神は九州にあった倭国の歴史からの盗用だよ。

>>414 易緯での鄭玄の注「七元有三変」から21元1蔀とするらしいね

崇神没年318年説だが、朝鮮半島から見ても面白い

290年に起きた八王の乱から中国は乱れ乱れ、遂に313年に楽浪郡と帯方郡が消滅する

この数年後に任那が崇神のもとに使者を派遣したとすれば非常に辻褄が合う訳だ

つまりそれまで司馬氏の庇護を受けていた弁韓(伽耶任那諸国)が庇護を失った結果、奈良の崇神に救いを求めたと考えることができよう

新羅がこれを怒った点からも任那と新羅にはもともと領地紛争があったと推測される

八王乱により司馬氏が衰亡し、九州女王国はこの時点で既に独占的な朝鮮貿易権を喪失していたと思われる

けん制するのは勝手だけど、直接軍隊送ったりするのは無理でしょ

南朝鮮が中継基地として機能していれば話は別だけど、脅威といえるほどになるのかね

>>79 朝鮮半島の出自だからね

だから天皇には故地回復の権利がある。日韓併合が正当化される。

なわけで天皇朝鮮人説は朝鮮人に猛反発される

>>420 軍隊は送れないまでも現地を経済力で支援することは可能なのではないかな

そもそもこの伽耶任那は倭人も住んでいたようであり、九州が頼れなければ、

かなり遠いが畿内で三世紀後半以降に急成長した崇神を頼る発想はありだと思うね

周辺に陸地が続いていたのに、果たして遠い海の向こうまで行く必要があったのかどうか

日本、此れを耶麻騰(邪馬台)という。下皆此れに倣え。

>>416 帯方郡

ー 韓国

− 対馬國

− 一大国(見島)

− 末廬国(石見国美濃・島根県益田付近)

アマテラスに奈良を追い出されたスサノオが、新羅に渡り帰ってきたのも

大国主に協力した渡来人「スクナビコナ」や「大物主」が朝鮮からやってきて、朝鮮に帰ったのも

このルート

− 伊都国(出雲) 王:出雲主王 一大卒:天津彦彦火瓊瓊杵尊

− 奴国(因幡) 大国主の最初の妃「八上比売」の国

− 不弥国(摂津住吉) 長官「多模(たも)」:田裳見宿禰

− 投馬国(近江) 長官「彌彌(ミミ)」:天忍穗耳尊

ー 邪馬壱國(奈良)

帯方郡

ー 韓国

− 対馬國

− 一大国(見島)

− 末廬国(石見国美濃・島根県益田付近)

アマテラスに奈良を追い出されたスサノオが、新羅に渡り帰ってきたのも

大国主に協力した渡来人「スクナビコナ」や「大物主」が朝鮮からやってきて、朝鮮に帰ったのも

このルート

− 伊都国(出雲) 王:出雲主王 長官「爾支(にき)」一大卒:天津彦彦火瓊瓊杵尊

− 奴国(因幡) 大国主の最初の妃「八上比売」の国

− 不弥国(摂津住吉) 長官「多模(たも)」:田裳見宿禰

− 投馬国(近江) 長官「彌彌(ミミ)」:天忍穗耳尊

ー 邪馬壱國(奈良)

後漢末期より三国時代初期、遼東郡から朝鮮半島北部にかけて公孫氏が事実上の独立政権を打ち立てて

九州の「漢委奴国王」の倭奴国は

建安9年(204年)に公孫氏が独断で設置した帯方郡の支配下にあったことが記されている(『三国志』魏書東夷伝韓条)

さらに

景初2年8月23日(238年)に公孫淵が司馬懿に討たれて公孫氏政権が崩壊し、魏が楽浪郡と帯方郡を占拠すると、

行き場を失った公孫氏政権の残党が大挙して、支配下にあった九州の「漢委奴国王」の倭奴国に逃げ込んだため

邪馬台国の女王・卑弥呼の使者は九州には行けず、国譲りで併合した出雲から帯方郡へ使者を送って、魏に朝貢した

>>419 モモソ姫が卑弥呼だとすると

崇神はモモソ姫と同時代の人だから亡くなったのは198年なんだよなぁ

第10代 崇神天皇

第11代 垂仁天皇

第12代 景行天皇

第13代 成務天皇 架空

第14代 仲哀天皇 架空

女帝 神功皇后 架空

第15代 応神天皇

『古事記』の崩御年は正確というのが定説。

『古事記』は、架空説の強い天皇を削除して崩御年をずらすと

実在の天皇の正確な崩御年がわかるようになってるようだ。

第10代 崇神天皇 戊寅(198年)

第11代 垂仁天皇 乙卯(235年)

第12代 景行天皇 壬戌(242年)

第15代 応神天皇 甲午(394年)

卑弥呼の死亡が242年

景行天皇の崩御年も壬戌(242年)

景行天皇は、卑弥呼死亡後の後継者争いで死んだ。だから卑弥呼と同じ年に亡くなったと考えられる

邪馬台=ヤマト、中国人の当て字

倭国大乱を鎮めるため近畿、出雲から北部九州(奴国)ほか西日本の諸勢力の豪族が連合となり邪馬台国を形成

連合の女王となった卑弥呼は魏への朝貢や鬼道(シャーマニズム=古神道)を用いてカエルや桃を供え、稲の豊作や国家安泰の祈祷を行った

台与の死後の邪馬台国は、後の大王となる有力豪族が実権を握りヤマトの名を継承

邪馬台国は変革されヤマト王権へと変質、倭の五王へ引き継がれ東日本へ勢力を拡大する

8世紀に記紀が編纂され天照大神(卑弥呼)の伝説から続く王統の系譜が記述された、鬼道の名残は宮中祭祀となった

卑弥呼は朝鮮渡来人である

「邪馬台国」は「呪術国家」であり、「卑弥呼」は「シャーマン(巫女)」

であったという。「卑弥呼」は「シャーマン(巫女)」として祭祀を司り、

政治は男子がとっていたと言われている。これは、「古代朝鮮の各国の王の

筆頭ブレインの中に女性のシャーマンがいた」のと似ている。シャーマンは

「預言者(祈祷師)として政治の中心人物に含まれ極めて重要なポスト」にあった。

古代朝鮮の各国は、シャーマニズムをもつ北方民族(騎馬民族)の覇権争いによって形成され、

シャーマンが政治の場に重く位置していた。

朱蒙王の高句麗建国の際にも、「女性シャーマンが王によりそい、政治の

予言(占い)を行って王へのアドバイス」をしていた。「王はわからぬことがあるとシャーマンを呼び相談していた」のである。

従って、古代朝鮮のシャーマンには相当な勢力をもつ者がおり、配下にはかなりの数の人材がいたと推察される。

* 朝鮮では祈祷が盛んで、その影響があってか、日本でも戦後しばらく

祈祷が盛んであった。小さな田舎町(村)には決まったように祈祷をする老婆がいた。

40〜50年前ごろまで、日本でも霊媒師なる者がおり、

困ったことがあると霊媒師をたずねる者がいた。現在でも、神社、お寺での祈祷によって合格祈願、結婚祈願をし、

災難、病などを逃れようとする人の数は恐るべき量に達する。このような祈祷による暮らしが生活に密着している国は、

先進国では、恐らく韓国・日本において最も顕著であるだろう。

北方種族によって形成された朝鮮文化(シャーマニズム)を、弥生時代以降の倭国へ持ち込んだのは渡来人である。

弥生時代 「邪馬台国」なる「国?」を作り、「卑弥呼」なる女王をもうけたのは、朝鮮からの渡来人であったと推測される。

縄文時代以前から存在した倭人は、弥生時代でもって終焉に等しくなり、奈良時代に新天地として倭国へ渡来した人々は、

倭国を「日本」として独立・建国させたのである。「魏志倭人伝」に記録されている「邪馬台国」の軌跡は、

日本の歴史の流れが朝鮮半島を泉源としていることを明らかにする証明書に等しい。

倭国の原住民から「卑弥呼」なる「預言者(祈祷師)」が生まれたとすれば、彼女を取り巻き支える倭人は

全て渡来人であったということと矛盾する。

第一、縄文人の90%が東北部に在住し、西部には一万人もいなかったであろうと言われているのに、

弥生時代に「邪馬台国」を支える原住民がいたとは考えられない。「卑弥呼」なる「預言者(祈祷師)」が

縄文人の子孫から生まれたとするだけの素地が無いのである。

なぜ「須恵器」が弥生時代に生産され始めたのか、水稲がなぜ弥生時代に盛んになったのか、

古墳時代の古墳はなぜ朝鮮の古墳と「うり二つ」であるのか、「高松塚古墳」とそっくりな古墳がなぜ朝鮮にあるのか。

「荒神谷の銅剣」はなぜ出雲で発掘されたのか、出雲弁はなぜ韓国語に似ているのか。

あげれば数え切れないほどの古代朝鮮の文化の流れがある。このような時代背景の中で、

「邪馬台国」は何を生み出したのか。「邪馬台国」は3世紀に生まれたとされているが、3世紀と言えば、

弥生時代の末期である。稲作が日本中に広がっている時代に、

わけのわからぬ「邪馬台国」がどのような存在のものであったのか、単なるある規模の大きな集落であったかもしれない。

弥生時代末期 朝鮮からの渡来人が増えたので、日本の原住民(縄文人の子孫)は10人の内1人もいなかったという。

「消えた縄文人」なる書籍まで目にするが、縄文人は弥生時代でもって終焉に近い存在となり、

倭国の住民の90%以上が渡来人によって占められたと言える。従って、「邪馬台国」なるものは、朝鮮渡来人によって作られたとしか考えられない。

「邪馬台国」についてわかりやすく言えば、アメリカの原住民のアパッチ族を拡大・高度化したような集落・集団であったかもしれない。

縄文晩期の人口が十万人にもならなかったということは、その人口を全国に散在させれば、

各集落にはスズメの涙ほどしか人が住んでいなかったことになる。殊に、縄文人は東北部に主として暮らしており、

西部には1万人も居なかったという。従って、当時の九州や近畿地方に、日本原住民からなる「○○国」があったなどと言うのは、

「魏志倭人伝」に書かれているということで「邪馬台国」を過大評価し、真実の姿を誤解しているのである。

「邪馬台国」は「呪術国家」であったと言われている。酋長(王)なる人は部下をたずさえて渡来したシャーマンであった可能性がある。

「邪馬台国」は日本国の出発点というようなものではなく、渡来人による大集落であったと推測される。

倭国に当時の文献が一つもないということは、「邪馬台国」が国家などと言われる様相をなしていたかどうか疑問である。

「魏志倭人伝」が書かれてから「記紀」「万葉」が書かれるまでの約400年の間に、倭国に関するまとまった文献が一つもない。

「日本」という国号が作られたのは、奈良時代に渡来した百済の上層階級によるものである。

このことは、現在の日本人が想像しているような国を「邪馬台国」に期待するのは思い過ごしではないだろうか。

日本国の出発点としてではなく、文字を書けない者からなる大集落であり、しいて言えば、

アメリカのアパッチ族に類するものではなかったかと推測される。

まして、酋長なる「卑弥呼」の存在を考えるとき、彼女が「霊媒師」であったことは、

当時の社会風潮からすれば、当然貴重なる存在者として崇められていたと言える。

「霊媒師」としての能力をどこで覚え、配下に部下をもつほどの指導力を携えるようになったかは、

その文化的素地を養ってくれた朝鮮にしかありえないだろう。「卑弥呼」がどのような人であったかを推測するとき、

弥生時代という時代背景を考えなければ、とんでもない推測をしてしまうことになるだろう。「魏志倭人伝」なる漢字で書かれた文献に惑わされて、

何か偉大なものが倭国にあったかのような錯覚に陥っていると言える。「魏志倭人伝」は漢字で書かれているので、

解釈において多面的な意味が生じるので、一層始末が悪く、あれやこれやと色々な解釈をあげつろって混迷に陥り、

わが説こそ正論であるかのような論文が出回っているのである。 了

>>440 >わが説こそ正論であるかのような論文が出回っているのである。 了

自己紹介、乙っすwww

>「霊媒師」としての能力をどこで覚え、配下に部下をもつほどの指導力を携えるようになったかは、

そもそも卑弥呼に会えるのは男弟一人だけで配下に指導力を直接に行使したような記述はないとかなんとかw

あと「「霊媒師」としての能力」もあとを継いだ壱与が卑弥呼と同族・宗女ならば

シャーマンの能力は何処か外で覚えてきたのではなく

一族の中で受け継がれてきたと考えるのが妥当

しかしそもそも

>>1の何処がニュースなんだ?

邪馬台国論争(中身はほぼ位置論争)なんて昭和の遺物

平成も過ぎて令和になってもまだやってんのかよwwwwwwww

>>440 これを貼らないと説得力皆無だぞ

古代朝鮮のシャーマンが王にお告げを伝えてる有名な壁画だ

>>438 くっそ長過ぎて読むのに疲れるわ

九州の弥生人には3つのグループがある。

1.福岡を中心とした九州北東が半島渡来系弥生人。

2.佐賀、長崎の半島渡来系弥生人との混血組。

3.熊本、大分以南の琉球諸島貝塚人系弥生人。

邪馬台国が九州北部であるという事は、必然的に半島渡来系弥生人って事になる。

つまり倭国大乱とは北の渡来系弥生人と南の貝塚人系弥生人の間で起こった、九州の支配権争いって事だし

その後の狗奴国との戦争というのも同じく九州の支配権争いだったという事だ。

1800年前の日本語を考慮せずに

現代の発音を当てはめるのは

本当に無意味だぞ

>>431 >景初2年8月23日(238年)に公孫淵が司馬懿に討たれて公孫氏政権が崩壊し、魏が楽浪郡と帯方郡を占拠すると、

>行き場を失った公孫氏政権の残党が大挙して、支配下にあった九州の「漢委奴国王」の倭奴国に逃げ込んだため

>邪馬台国の女王・卑弥呼の使者は九州には行けず、国譲りで併合した出雲から帯方郡へ使者を送って、魏に朝貢した

卑弥呼の使者が帯方郡に来たのも公孫氏が滅亡したのも238年だからそれは無理だよ。

>>447 なんでこう、バかなのか

後漢末期より三国時代初期、遼東郡から朝鮮半島北部にかけて公孫氏が事実上の独立政権を打ち立てて

九州の「漢委奴国王」の倭奴国は

建安9年(204年)に公孫氏が独断で設置した帯方郡の支配下にあったことが記されている(『三国志』魏書東夷伝韓条)

なので、邪馬台国の女王・卑弥呼の使者は九州には行けない

さらに

景初2年8月23日(238年)に公孫淵が司馬懿に討たれて公孫氏政権が崩壊し、魏が楽浪郡と帯方郡を占拠すると、

行き場を失った公孫氏政権の残党が大挙して、支配下にあった九州の「漢委奴国王」の倭奴国に逃げ込んだため

邪馬台国の女王・卑弥呼の使者は、やっぱり九州には行けず、国譲りで併合した出雲から帯方郡へ使者を送って、魏に朝貢した

>>440 弥生時代末期でも日本列島の大半には縄文系の人々が未だ暮らしてました。

魏の鏡をコピーした代物を大量に配布する勢力が畿内にいたってことは、そこに魏の威光を利用して君臨した大王と斎王ががいたということなんだろう

ちょっと考えればわかるだろうに、やはり、九州説者って統合失調症なのな

>>452 新しい発見があったならともかく、妄想まみれの珍説を毎度九官鳥のように繰り返してるだけだからな

基地外かボケかけた老人なのだろう

>>451 その魏の鏡は

中国本土や、当時の邪馬台国に似たような周辺国でたくさん出土してるのかな?

>>449 卑弥呼が使者を送った時点では公孫氏は虫の息

公孫氏政権の残党が逃げる暇はないし、公孫氏の残党は魏に皆殺しにされたとる

しかも邪馬台国は北部九州にあったんだよ

女王卑弥呼は対外的には「漢委奴国王」印を使用していたから

挨拶に行っただで即座に倭王と認められたんだよ。

>>455 >女王卑弥呼は対外的には「漢委奴国王」印を使用していたから

なるほど

それは興味深い

そもそも公孫氏と貿易しないと鉄は輸入できない

公孫氏の勢力は三韓にも及んでいたためだ

そしてこの時期九州は対馬ルートの玄関として鉄流通の中心地であった

以上から九州女王国が公孫氏と貿易していたのは確実であろう

したがって魏の司馬懿から見ると

従来から楽浪帯方の顧客であった九州女王が、楽浪帯方の支配者交替(238)の

直前か直後に参賀するのはむしろ当然であった

司馬懿が驚いたのはそれが朝鮮を更に超えた、ほぼ中国では未知の蓬莱であることと

その支配者が女王であることである

いずれにせよ古来吉兆とされる夷蛮の参賀に司馬懿は大変喜んだと伝えられる

>>456 卑弥呼の使者と会った司馬懿仲達は皇帝じゃないから勝手に倭王とか認められない

卑弥呼の使者が漢から倭奴国王に任じられた証拠を提示したんだよ。

魏という国自体が後クーデターで消える斜陽の国

宣伝に必死になるわな

>>451 君臨した・・かどうかはわからんよ

後漢末期より三国時代初期、遼東郡から朝鮮半島北部にかけて公孫氏が事実上の独立政権を打ち立てて

九州の「漢委奴国王」の倭奴国は

建安9年(204年)に公孫氏が独断で設置した帯方郡の支配下にあったことが記されている(『三国志』魏書東夷伝韓条)

なので、邪馬台国の女王・卑弥呼は朝貢出来なかった

さらに

景初2年8月23日(238年)に公孫淵が司馬懿に討たれて公孫氏政権が崩壊し、魏が楽浪郡と帯方郡を占拠すると、

行き場を失った公孫氏政権の残党が大挙して、支配下にあった九州の「漢委奴国王」の倭奴国に逃げ込んだため

邪馬台国の女王・卑弥呼の使者は九州には入れず、国譲りで併合した出雲から帯方郡へ使者を送って、魏に朝貢し、「親魏倭王」となった

>>457 倭奴国が漢に朝貢してたから未知じゃないよ

漢から政権を引き継いだ魏としては

漢から倭奴国王に任命された王が魏にも入朝したってことで

魏の正当性をアピールする材料になったんだ。

しかし

九州の「漢委奴国王」の倭奴国は、安帝の永初元年(107年)生口160人を献じたのに対して「親魏倭王」の邪馬台国が献じたのは、生口10人

邪馬台国が「親魏倭王」となった直後から、九州の「漢委奴国王」の倭奴国と、

そこに大量に逃げ込んだ、魏に滅ぼされた公孫氏政権の残党たちの 猛反発にあい、戦争状態に突入

卑弥呼が死亡し、魏が滅亡し、魏の最後の元帝から禅譲を受けて建国した「晋(しん、265年 - 420年)」に

壱与が265年と266年、三、四度目の遣使を派遣したのを最後に

九州を平定できぬまま、邪馬台国は九州の倭奴国の、「漢委奴国王」の第4皇子の神武に武力制圧されてしまう

>>460 公孫氏は魏に包囲されも、降伏しなかったので全員皆殺しの憂き目にあった

以下の部分は史実に反する妄想だな

>景初2年8月23日(238年)に公孫淵が司馬懿に討たれて公孫氏政権が崩壊し、魏が楽浪郡と帯方郡を占拠すると、

>行き場を失った公孫氏政権の残党が大挙して、支配下にあった九州の「漢委奴国王」の倭奴国に逃げ込んだため

>邪馬台国の女王・卑弥呼の使者は九州には入れず、国譲りで併合した出雲から帯方郡へ使者を送って、魏に朝貢し、「親魏倭王」となった

>>455 まだ洗脳されとるな

九州の「漢委奴国王」の倭奴国は

安帝の永初元年(107年)、倭国王帥升等が生口160人を献じ、謁見を請うた

それに引き換え邪馬台国が渡したものは、たったこれだけ

男生口四人、女生口六人、班布二匹二丈

こんな弱小邪馬台国が、九州の「漢委奴国王」の倭奴国の代わりに北部九州にあるわけがねーだろーが

>>464 おーーーい

今、南朝鮮政権が攻撃されて滅亡して、南朝鮮から誰も逃げてこないのかよ(笑)

まったく統合失調症は、情報を統合して考えられねーから始末が悪い

時代によって変わるのが邪馬台国の場所と卑弥呼

タイムマシーンがないと真実なんてわからない

本気になってる人は何が目的なんだろう

鬼道戦隊チームって五連邪チームにあっさりやられてたな。

>>438 朝鮮の歴史の支配者層は外人

中国人日本人

>>455 北部九州にあるのは伊都、女王国の同盟国の立場だよ。今更の話だが邪馬台国は畿内のヤマトの事。

そもそも公孫淵反逆への討伐は魏の国家的大事業であり

東方司令官の司馬懿にとっては絶対に失敗できない討伐戦であった

卑弥呼使節団が朝鮮入りした時期としてもっとも早く想定される237の時点で朝鮮中部北部は地獄のような有り様になっている

238には公孫氏虐殺及び公孫氏本拠地の虐殺により中国史でも特筆される悲惨極まる掃討戦が展開された

更には折悪しくもこの勝利の直後には魏帝曹叡が病に倒れ後継者を巡って揉めるなど情勢不安定が続く

これが決着したのは239新年である

そうだとすると卑弥呼使節団は大戦乱またはそれに続く情勢不穏の時期に朝鮮中部に参賀に行ったこととなり

命懸けの旅路であった言うほかない

畿内説信者はこうした情勢に疎いか無知が多いのである

>>467 変わる訳ないだろw

邪馬台国はヤマトだし卑弥呼は卑弥呼、日女命ことモモソだよ。

「漢委奴国王」って日本では漢の倭の奴国王って読まされるけど委奴国=伊都国が正解だね

神功説を認めると幾内で確定してしまうから宗教上の理由で否定するしかないんだよなw

くだらんよ

>>472 知ってるか

戦前神武天皇は実在の神様だったんぞそれが今は架空の人物になったんだよ

もし日本が中国に支配されたら卑弥呼は魏が派遣した女将軍になる可能性もある

>>471 九州説のお前は少ない情報で妄想拗らせてるだけだけどなw

考古学で実証すれば、九州説では卑弥呼は鬼道使いの部分が何も証明出来ないぞ。

ヤマト朝廷って九州で土蜘蛛の女王と戦ってんだろ

九州で女王って偶然じゃないだろ

それが邪馬台国だろ

>>460 つづき

しかし

九州の「漢委奴国王」の倭奴国は、安帝の永初元年(107年)生口160人を献じたのに対して「親魏倭王」の邪馬台国が献じたのは、生口10人

こんな弱小邪馬台国が「親魏倭王」となった直後から、九州の「漢委奴国王」の倭奴国と、

そこに大量に逃げ込んだ、魏に滅ぼされた公孫氏政権の残党たちの 猛反発にあい、戦争状態に突入

魏に助けを乞うものの、

詔書と印綬を守り携えて、帯方郡の新たな太守の【弓遵】から派遣され帰還していた、建忠校尉の梯儁たちから

とてもじゃないが「軍」なんか送れるような環境では無いと聞かされていた魏は、武官(張政)を軍事顧問として派遣するにとどまり

卑弥呼が死亡し、魏が滅亡し、魏の最後の元帝から禅譲を受けて建国した「晋(しん、265年 - 420年)」に

壱与が265年と266年、三、四度目の遣使を派遣したのを最後に

九州を平定できぬまま、邪馬台国は九州の倭奴国の、「漢委奴国王」の第4皇子の神武に武力制圧されてしまう

>>478 トヨのあとの衰退した邪馬台国末期な気がする

>>472 モモソが日女命と呼ばれてたどうかも不明だしなあ

>>476 知ってるか

古来中国にとって東方海中にある国は、神仙の住む扶桑国なんだからな。可能性でいえばそう言う論も成立するよw

>>476 まあ天皇も現人神から人間になりましたし

>>478 安いムック本の読みすぎ。

土蜘蛛の女王の類いは神武東征話でも出て来て

畿内各地でそんな話いくらでもある。

>>483 不明ではなく資料として文言で明記されてるだろw

今は国宝として扱われてるぞ。

>>488 なんていう史料なのか明言しなよ

検証もできない

>>487 アホ、つまり土蜘蛛の女王じゃないという事だろw

孝霊天皇の皇女、モモソが三輪山の巫女王

卑弥呼という事だ。

考古学者みたいな詐欺師にとっては必死だよな

邪馬台国や卑弥呼の実在の有無や近畿だろうが九州だろうが現代には何の影響もないのに金にするのは大変

UFOや幽霊の方がまだマシ

>>490 土蜘蛛の女王はたくさん存在するという事だよ

日本の歴史を記紀に集約させようとしてる頭のおかしい人らを駆逐しないと1ミリも進まないよな

そもそも何の意味があるのかもわからん

だいたい地元の神様と結婚して正体に気がついてびっくりして驚いたあげく

火箸で万個刺して死んだのが卑弥呼?

畿内説だと万世一系じゃなくなるよな

卑弥呼の前の王と、卑弥呼、次の台与

血縁無さそうだもんな

九州の「漢委奴国王」の倭奴国は

安帝の永初元年(107年)、倭国王帥升等が生口160人を献じ、謁見を請うた

それに引き換え

奈良の邪馬台国は

男生口四人、女生口六人、班布二匹二丈

240年に卑弥呼が「親魏倭王」となったのち、壱与の代となり、266年に遣使を派遣したときですら

生口30人、白珠五千孔、駙大勾珠二枚および異文雑錦二十匹

邪馬台国は魏から「倭王」とされたが、名ばかりの存在で

倭国に君臨する【倭国王】には最後までなれなかった

>>496 女王とは別にヤマト王権は男系で続いてたって解釈じゃないの?

>>489 丹波籠神社、海部氏の系図位知らないのか?

最近まで江戸の徳川でも見れない極秘扱いだったが昭和になって公開されている。

籠名神社祝部氏係図 1巻(以後「本系図」と称す)と『籠名神宮祝部丹波国造海部直等氏之本記』1巻(以後「勘注系図」と称す)とからなる。

ともに古代の氏族制度や祭祀制度の変遷を研究する上での貴重な文献として、昭和50年(1975年)6月に重要文化財、翌51年(1976年)6月に国宝の指定を受けている。

今あらためて確認したら九州の土蜘蛛の女王は山門(ヤマト)郡なんだってな

この推理ともあってるし有力だな

>>496 その辺りが欠氏にあたる部分、血縁自体はモモソは孝霊天皇の皇女で台与は卑弥呼の宗女で一族の女である事が判る。

崇神陵墓と比定される行燈山古墳は4世紀とされる

そうだとすれば崇神年間は三世紀(〜4世紀前半)であると解するほかなく、

この時期に女性で畿内巨大古墳に埋葬されたのは百襲姫以外にはない

こうして卑弥呼畿内説であっても通常百襲姫を卑弥呼と想定するのである

逆に言えば神功皇后説が成立する余地はない

>>503 そうなると

今の女系や女性天皇の議論なんてする必要ないわな

愛子さまが誰と結婚しても問題ないな

>>500 海人である倭人七万戸の国は100%そんな場所にはないぞw

>>502 籠神社は元伊勢だし重要な神社だろ。

だから無知な九州説なんだw

少しはまともな資料位調べろよ。

支那の属国になりたがった女なんて大和朝廷にはいない

これが古事記や日本書紀編纂の頃の考え

だから本命だと思われる人の事はほとんど書いていない

>>511 記紀では神功皇后年間に中国との交流記事があり

これは魏志倭人伝をなぞって書かれたものだよ

記紀が書かれた頃は天皇が中国に憧れまくってた時代

それがそのまま記紀にも反映されてる

>>512 うん。その人って事にしとけば誤魔化せる

>>511 当時の日本書記は唐に対する物で、仏教普及の為の歴史書だからな。

まず大陸と具体的やり取りしていた卑弥呼の存在を明記する事は出来ない。

逆にいえば欠氏とされてる部分が一番該当する可能性が高いという事になる。

朝鮮半島全然関係ないから

どっか他所の伝説使って遊んでてね

後漢末期より三国時代初期、遼東郡から朝鮮半島北部にかけて公孫氏が事実上の独立政権を打ち立てて

九州の「漢委奴国王」の倭奴国は

204年に公孫氏が独断で設置した帯方郡の支配下にあったので、邪馬台国の女王・卑弥呼は朝貢出来なかった

そして238年に公孫淵が司馬懿に討たれて公孫氏政権が崩壊し、魏が楽浪郡と帯方郡を占拠すると、

行き場を失った公孫氏政権の残党が大挙して、支配下にあった九州の「漢委奴国王」の倭奴国に逃げ込んだため

邪馬台国の使者はやはり九州には入れず、国譲りで併合した出雲から帯方郡へ使者を送って魏に朝貢し、「親魏倭王」となった

しかし

九州の「漢委奴国王」の倭奴国は、安帝の永初元年(107年)生口160人を献じたのに対して「親魏倭王」の邪馬台国が献じたのは、生口10人、班布二匹二丈

240年に卑弥呼が「親魏倭王」となったのち、壱与の代となり、266年に遣使を派遣したときですら

生口30人、白珠五千孔、駙大勾珠二枚および異文雑錦二十匹

こんな弱小邪馬台国は「親魏倭王」となった直後から、

九州の超大国である「漢委奴国王」の倭奴国と、

そこに大量に逃げ込んだ、魏に滅ぼされた公孫氏政権の残党たちの 猛反発にあい、戦争状態に突入する

>>512 そこって昔から気になる部分だよな

魏書がそんなに早く日本に来てたの?って思う

>>520 つづき

邪馬台国は魏に助けを乞うものの、

詔書と印綬を守り携えて、帯方郡の新たな太守の【弓遵】から派遣され帰還していた、建忠校尉の梯儁たちから

末廬国(石見国美濃・島根県益田付近)に上陸してから延々と

草木が盛んに茂り、行く時、前の人が(草木に隠されて)見えないようなところを歩かされる

とてもじゃないが「軍」なんか送れるような環境では無い

と聞かされていた魏は、武官(張政)を軍事顧問として派遣するにとどまり

卑弥呼が死亡し、魏が滅亡し、魏の最後の元帝から禅譲を受けて建国した「晋(しん、265年 - 420年)」に

壱与が265年と266年、三、四度目の遣使を派遣したのを最後に

邪馬台国は九州を平定できぬまま、九州の倭奴国の、「漢委奴国王」の第4皇子の神武に武力制圧されてしまう

>>521 既に六世紀には中国書籍は伝来してたようだね

記紀は7世紀に編集が始まってるので

朝廷の官吏は中国史書を読み込んでいたと思われる

>>517 重要ではなく他何も知らないだけではね。

宇佐神社だけで妄想するからアホな九州説しか出来ないんだろw

>>507 そうなの?

場所的には人住むのに良さそうじゃん

遺跡が見つかってないだけ?

何か理由あるん?

>>524 そこらへんを系統だてて調べられるところってないの?

畿内説も言ってることばらばらだもんな

>>523 第38代天智天皇の死後、天皇自ら後継にした太子・大友皇子(弘文天皇の称号を追号)に対し、皇弟・大海人皇子(後の天武天皇)が

地方豪族を味方に付けて反旗をひるがえし、朝廷軍を打ち破って、無理やり天皇の座に就いてしまうという、

初代神武の軍事クーデターとそっくりの、国を2分する大内乱戦争が再び起きてしまう(672年壬申の乱)

勝利した皇弟・大海人皇子は第40代天武天皇に即位後、親新羅政策をとり、唐との緊張関係が続く新羅に日本への朝献を認めさせる

また、先の内乱の正当性を固めるため、日本国の正史として「日本書紀」の編纂を命じ、

まだ自身の文字を持たなかった当時の日本は、中国の学者を雇用して、「中国語による漢文」で「日本書紀」を書き始め

さらに第42代文武天皇が大宝律令を制定し、唐を模倣した官僚制への国内改革を急速に推し進め、

都も、唐の長安にそっくりの、それまでの藤原京より、もっと中国式の平城京への遷都が計画される

しかし、文武天皇は遷都の前に死去してしまい、次に天皇になった母の第43代元明天皇は、

藤原京から、中国式の平城京への遷都に猛反対し、藤原京に留まることを強く希望する

それにもかかわらず、唐に追いつき追い越せの王公大臣達は天皇の言うことを聞かずに、遷都は強行されてしまう

しぶしぶ藤原京から平城京へ移った天皇は、国内の極度の唐かぶれをさらに嫌うようになり、

「中国語による漢文」ではなく日本独自の「やまと言葉」を用いた古事記の編纂を命じて、太朝臣安萬侶が命を受け執筆を開始するが

天皇は、古事記が「中国語による漢文」ではなく「やまと言葉」で綴られることに大変執着したため、

太朝臣安萬侶は当て字を用いるなどをして、「中国語による漢文」の日本書紀を「やまと言葉」に変えて表現することに大変苦労する

しかし太朝臣安萬侶はその都度、元明天皇に伺いをたてながら筆を進め、その際に元明天皇の命により、

・先祖の邪馬台国と、敵対する北九州狗奴国が、中国に任命される日本の王様の座を巡って闘ってた

・大和朝廷の祖である神武は、先祖は邪馬台国・大和の出なのに、敵の北九州狗奴国と手を組んで邪馬台国を乗っ取って、大和朝廷を興した

・そのあとの天皇は、長男である正室の子が、弟である妾の子に殺されて、妾の家系が代々天皇になってしまった

という話は

全て「天孫降臨神話」に置き換えられ、

>>526 自力で調べろよ、今ならネット上でもある程度は探せるだろう。

ムック本や独善的なブログは参考程度に見ればいい。

少なくとも俺は大半のそういった文献資料も確認した上で話をしている。

特に元伊勢関連は全て実際足を運んでいるからな。

中国の学者によって「中国語による漢文」で書かれていた日本書紀の第一巻から第十三巻第20代安康天皇までの話も

それに合わせて

日本の学者によって「漢文に似たようなモノ」に書き換えられてしまい

古事記は、日本書紀より後から執筆が開始されたモノのいち早く、712年に完成して献上され、

日本書紀は、先に執筆が開始されていたモノの、古事記に遅れること8年後の、720年に全三十巻すべてが完成して献上され、

日本の記紀からは、邪馬台国や卑弥呼などの記述も、大陸との関係も、神武が北九州狗奴国の流れを汲む話も、姿を消すことになった

>>524 宇佐は瀬戸内海航路で必ず立ち寄る重要拠点で渡来系氏族の伝承が多いところではあるが、邪馬台国云々は流石に無理がある……というか妄想のレベル

>>529 畿内説のサイトも見るけど

独善的なものばかりだからなぁ

参考にならないんだよな

和気清麻呂が伊勢に行かず宇佐に行ったという事は

当時からも宇佐は特別だったという事だよ

>>497 安帝の永初元年(107年)のこの時期に、半島由来の鉄などを使った道具はほぼ九州周辺に限定されており

大陸と交流しえた倭国100か国は半島南部と九州とその周辺(山口)に限定していいかと思います。

魏志倭人伝には、冒頭にこう書かれています

倭人在帶方東南大海之中 依山?為國邑 舊百餘國 漢時有朝見者 今使譯所通三十國

「倭人は帯方東南、大海の中に在り。山島に依り国邑を為す。旧百余国。漢の時、朝見する者有り。今、使訳通ずる所は三十国。」

つまり邪馬台国時代は、その中の30か国の連合を意味しており、九州北部に限定されるものと推定されます。

周辺国(九州南部)との争いの様子も記述されています。

その後、大陸の覇権争いが半島に及び、国内も混乱に陥ります。

次に大陸の記録に残るのは、倭の五王で413年と約150年後のいことです。

大和朝廷の前身だと思われますが、まだ基盤は盤石ではない様子がうかがえます。

>>533 最近の考古学物証ガン無視とか大正時代あたりからタイムスリップしてきた人なん?

>>528 まあ単純に考えると、邪馬台国、ヤマトは主権を乗っ取られたという話に収まるんだよな。

それが何世紀にも渡る話だから後世からみると

解りにくくなるだけで。

物部、忌部氏の没落、衰退もあるので客観的な歴史は有耶無耶にされてるし。

神代の昔から万世一系の天皇が日本の正統な統治者だ。 という水戸学の誇大妄想思想を吉田松陰から知り、倒幕理論に利用したのが薩長の下級武士

有明海に面した広い平野とか

絶好の場所じゃん

何でそこが駄目って言われてるのかマジで教えてほしい

>>537 そりゃまぁあそこは江戸時代以降一生懸命干拓したところだから

なんだこの外国のお話は

よそでやってくれ

日本には古事記と日本書紀があるから間に合ってる

>>534 中卒が大人になって歴史頑張ると妄想独善に陥る

資料の扱い方がわからない

論理がつかめない

書かれたものと自分の意見の区別がつかずぐちゃぐちゃ

中卒の特徴

>>533 あのね

『魏志』(倭人伝を含む)は

台与につづき五王が、まだ朝貢している280年から297年の間に

西晋(265年 - 316年)が書いたもの

今、使訳通ずる所は三十国

は

西晋(265年 - 316年)に対してで、魏じゃねーの

宇佐神宮と出雲大社の参拝の仕方は二礼四拍手一礼で他の神社とは違っている

四(し=死)と言う不吉な数を使ったのは大国主命(大己貴命)や卑弥呼が

自然死では無い死に方をしたと言う事だ、大国主命の場合は自殺、卑弥呼は

皆既日食の発生による国民の暴動によって殺されたと考えられる説がある

宇佐神宮 創建 571年

籠神社 創建 671年

伊勢神宮 創建 685年

>>17 異国に置き去りにされた男女の奴隷10人可哀想だな。

どうなったんだろう?

そういう小説ないのかな?

>>532 九州説なんてもっと独善的だろ、九州しか見てないんだからなw

まあ九州内の話で収める奴はもはや論外、他の地方を調べるの面倒臭いだけだからなw

当たり前だが伊勢や出雲の流れを重視しないと。

また籠神社なんて特に大事な部分だぞ。

>>543 奴隷じゃないよ

海外旅行出来る富裕層

後の時代はエミシを贈ってる

>>538

平野はだいぶ狭かったってことか

でも7万戸ムリかなぁ

俺は世界史が得意で一橋の社会学部と早稲田の法学部に合格したが

大学受験の後は専ら近代史だったから三国志好きではあるが

このスレはレベルが高くてついていけない。

伊勢神宮なんて明治維新までは天皇が参拝したことないからな

>>542

元伊勢の真横がモモソ姫の箸墓で巻向遺跡なのはスルーですか?

しかも最古の神社は大神神社なんだがw

>>541 なんかあなたの年代がおかしい

倭の五王(わのごおう)とは、古代中国の歴史書に登場する倭国の五人の王、讃・珍・済・興・武をいう。5世紀初頭から末葉まで、およそ1世紀近くに渡って主に南朝の宋(420年-479年)に朝貢した。

>>532 住吉神社や伊勢神宮も九州発祥だからな

8世紀には九州はた最先端の地で憧れだったんだ。

>>534 最近の考古学とは何を差してるのですか?

宗教みたいな話しないでね

>>546 七万戸だけではなく九州説なら投馬国五万戸も必要だぞ。

考古学者が九州説を取らない最大の理由の一つ。北部九州だけに14万戸を収めなんてあり得ないからな。

>>550 邪馬台国の後も7世紀までは九州に倭国が存在し続けたんだな。

>>554 北部九州全体が邪馬台国七万戸

朝鮮半島南部に投馬国五万戸

これで問題なく戸数は収まる。

>>546 白髪三千丈の中国なのに、数字をそのまま信じちゃいかんよ

7万戸なんて無くても問題ない

>>552

君の妄想願望ではね

日本最古の神社なのは日本の公式だから

>>547 UFO信者レベルの奴らが妄想叫んでるだけだから信じるなよw

>>555 大化の改新までは九州系の皇室

天武系も九州系

>>556 ナイナイ、それで収まるのはあんたの脳内だけだw

少なくとも日本史板の九州説論者でもそれで納得する奴はいないからな。

正体はバレてるぞw

卑弥呼も弥生系弥生人だったんだろ当時だから帰化人になるのか

>>466 住民が帯方郡からだと逃げるとしても陸続きの韓や満洲方面だよ。

>>558 何処の日本だよw

妄想垂れ流すなwww

奈良を倭と表現してるだけ

>>561 賛同してくれる人、結構多いんだすけどw

>>554

投馬国は南でしょ

>>544 魏志倭人伝を読んで大和に比定できる人を不思議に思えるな。

宗教なんだろうな(笑)

東や南にしか進んでないのになんで北上できるんだろ?

方角間違いはあるのに戸数はおおむね正しいと思い込む

冬でも野菜を食べたり裸足だったりすることを全く気にしないのもおかしいわな

そんな変な頭にならないと畿内説を信じることはできないわな

>>555 そうだとしても、近畿勢の勢力拡大も4世紀ごろからだし(別の勢力?)

どこかの何らかの形で九州勢は飲み込まれていくんだよね?

ちなみに七万戸っていうのは七万人ってことでいいんだよね?

もしかして家が七万ってこと?

>>550 『魏志』(倭人伝を含む)は

台与につづき五王がまだ朝貢している280年から297年の間に、西晋(265年 - 316年)が書いたもの

『後漢書』は、それから100年後の

南北朝の宋(420年 - 479年)が書いて、432年以降に完成した

『宋書』は、南北朝の斉(479年 - 502年)が書き

『北斉書』・『梁書』・『陳書』・『隋書』・『周書』・『晋書』は

唐(618年 - 907年)が一気に同時に書いて

『旧唐書』は、後晋(936年- 946年)が書いて

『新唐書』は、北宋(960年 - 1127年)が書いた

畿内説が立証すべきは百襲姫が卑弥呼であり畿内崇神朝が北部九州を統制する邪馬台国(魏からの呼称)であることに尽きる

現在の畿内考古学から見てそれ以外には畿内説からは考えられない

そしてその立証が現在成功しているとは言い難い

九州説では北部九州に魏の使者が来た点から

少なくとも北部九州が魏から見ての倭人諸国の一つであったことは明らかなのだ

支那史なんてあてになるか

平清盛、豊臣秀吉、足利義光、徳川家康が日本国王って記述されてるし

>>568 水戸学とそれを利用して維新政府を作ったやつらに都合がいい宗教が畿内説だよ

>>563 公孫氏は魏に包囲されも、降伏しなかったので全員皆殺しの憂き目にあった

っつったのはお前だぞ?

なぜ陸続きで逃げられるんだよ(笑)

>>571 七万戸っていうのは七万家族だろ

戸主が七万人

5人家族として35万人くらいかな。

別に7万人すべて稲作で養う必要がある訳では無いし

阿蘇の方じゃ焼き畑やってたみたいだし

>>576 公孫氏一族は籠城して皆殺し

周辺の住民が逃げた話だよ。

>>572 それがどうして

>>台与につづき五王が、まだ朝貢している280年から297年の間

ということになるの?

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%AD%E3%81%AE%E4%BA%94%E7%8E%8B こちらにある年表の間違いを具体的に書いてみてください

魏(220年 - 265年)の時代に、大陸から【邪馬台国】の女王国(奈良)に行く行程を、

西晋(265年 - 316年)の時代に書いたのが、『魏志』

隋(581年 - 618年)の時代に、大陸から【大和朝廷】の首都(奈良)に行く行程を、

唐(618年 - 907年)の時代に書いたのが、『隋書』

『隋書』は

【大和朝廷】の倭国は、常に火を吹く「阿蘇山」があり

【大和朝廷】の首都(奈良)は【邪馬台国】の女王国「邪靡堆」だ

と書いている

しかし『魏志』には「阿蘇山」の記載はない

つまり

魏(220年 - 265年)の時代に、大陸から【邪馬台国】の女王国(奈良)に行く行程で

九州は通らない

>>578 壱岐対馬の住民は交易してたって書いてあるし

末盧國の住民は漁労民だったって書いてあるな。

>正しくは「魏志」の「東夷伝」の「倭人の条」

もっともらしい嘘じゃないのかな?

「倭人伝」と枠外に明記された写本もあるんだから。

当時のすべての史書に大小の見出しがあるんだろうか?

>>570 大化の改新が九州系から天智藤原の百済コンビが皇室を乗っ取ったクーデターだよ

タイムスリップが3回できるならローマ帝国時代のローマと江戸時代と邪馬台国みたいわ。

>>582 魏使者は伊都国までしか来てないからね。

>小山修三(1978年,1984年)によって推定された縄文・弥生時代の地域別推定人口を、その推定の元となる遺跡数とともに以下の表にまとめる。

これによると弥生時代

九州の推定人口は10万

近畿も10万

北海道と沖縄を除いた合計が59万人だ

邪馬台国だけで35万人とかないな

>>573 だからそこが伊都なんだからな。

畿内説は伊都は邪馬台国ではないのが前提だよ。当たり前だが。

伊都が後の大宰府であり邪馬台国てはヤマトで何の問題もないのだがw

モモソが日女命とした元伊勢での文献資料も既にある。

墓も最大級の古墳でしかも瀬戸内海から東海に至る関係も確認済み。親は孝霊天皇で弟は桃太郎のモデル。

そんなの鬼道使いの女王と呼ばれる人物しかないわw

>>570 関西に入植が始まったのが4世紀頃だろうね

大和政権は7世紀には実力を蓄えてたんだろうな。

>>592 邪馬台国(系)が没落して、大和王朝が躍進したということかな?

>>590 その推計は根拠が曖昧で信用に値しないよ。

数字が残る奈良時代の数字だと

肥後の稲の生産量が圧倒的に多い。

国そのものが大きいということもあるが

肥前と肥後を合わせた肥国だけで

畿内全部の生産量を超える。

九州西海道ではそれ以外に

筑前筑後や豊前豊後なども

別にあるわけでして。

>>591 魏使が伊都国までしか来てないんだから

伊都国が女王の都、女王国なんだよ。

白村江の時代も中国に魏国と呼ばれていたから邪馬台国も大和王朝も同系でしょ

そもそも旅程や地理を魏使節が自分で実体験したかは疑問の余地がある

北部九州に渡来したのは事実であろうがそれ以外の記事は伝聞とも考えられる

そもそも九州内にすら敵対勢力あり自由通行できるものではない

ましてやこの時期まだ元気だった呉が、魏の同盟たる北部九州に敵対勢力を用いて武力介入する恐れもあったのだ

ところで莫大な予算を投じた巻向調査でも北部九州と奈良盆地との関わりが極めて薄いと指摘されている

奈良盆地政権の友邦は吉備や東海等であり北部九州ではない

このように考えると北部九州以外の魏使節の記事は伝聞だと見るほうが妥当であろう

>>588 はい2回目、ちゃんと読んでください

それがどうして

>>台与につづき五王が、まだ朝貢している280年から297年の間

ということになるの?

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%AD%E3%81%AE%E4%BA%94%E7%8E%8B こちらにある年表の間違いを具体的に書いてみてください

>>590 これは計算がひどくてね。

稲作の生産量から考えると

九州は少なくとも2.5倍

単純比だと4倍は人口がなければならない。

呉帝王「俺は日本人だ」

邪馬台国はエジプト

エジプト王は日本人

>>598 あら、もしかしてウィキペディアが見れない環境でした?

こちらは、根拠をリンクで提示してあるので、そちらはどの文献のどの文章のことか、具体的に出してみてください

>>台与につづき五王がまだ朝貢している280年から297年の間

なにを根拠にされてるのかわからないもんで

このスレの九州説って、教科書レベルの日本史を否定することが前提だから

相手にしても無駄だよ

>>587 戦争状態に突入した邪馬台国は魏に助けを乞い

魏は、武官(張政)を軍事顧問として邪馬台国に派遣している

しかし邪馬台国は、出雲・奈良なので、阿蘇山を知らない

>>608 九州説に限らず、日本の古代史には根拠がなさすぎる。

もちろん邪馬台国が大和王朝の祖先だという話にも全く根拠がない。

なにしろ、日本書紀という大和王朝の公式史書には、魏の国から使者が来たことには一切触れてないんだから。

>>603 九州南部は鬼界カルデラの噴火で滅んだ後だからな

>>607 だから、五王は誰に朝貢した?

『魏志』を書いた西晋(265年 - 316年)?

『後漢書』を書いた南北朝の宋(420年 - 479年)?

『宋書』を書いた南北朝の斉(479年 - 502年)?

>>612 記紀は8世紀に大和朝廷が作った聖書だからね

過去のことは事実をもとに創作しているので、歴史を探るヒントとして貴重であり神聖な資料だよ。

>>614 かわいそうだから、面倒だけど一個だけ張り付けてやるよ

413年 東晋 義熙9 讃 ? 高句麗・倭国及び西南夷の銅頭大師が安帝に貢物を献ずる。(『晋書』安帝紀、『太平御覧』)

卑弥呼=アマテラス=九州倭国

スサノオ=出雲

ツクヨミ=秦氏

高天原=九州+出雲+朝鮮半島

葦原の中つ国=近畿

こうなるな

>>606 ウィキペディアにあるよ

>>590は魏志倭人伝の記述とも大きく違うな

魏志倭人伝によると壱岐だけで3000戸

1戸5人で15000人

奴国(福岡市周辺)は2萬戸だから10万人だからな

余りにも少な過ぎるな。

白髪三千丈の中国の記述だから数字は大げさに書かれてるんだよ

>>616 それしかないという意味で貴重には違いないけど、記述に根拠のない寄せ集めだから。

>>617 統合失調症だから、情報を統合して考えられねーんだな、かわいそうに

413年 東晋 義熙9 讃 ? 高句麗・倭国及び西南夷の銅頭大師が安帝に貢物を献ずる。

と(『晋書』安帝紀、『太平御覧』)を書いたのは

唐(618年 - 907年)

>>620 白髪三千丈というのは漢詩の技術の問題。

歴史書とは関係がない。

>>621 その通り、聖書に書いてあることをそのまま受け取るのも、史実を考古学視点から解析するのも個人の自由。

しかし、両者の議論はずっとかみ合わない。聖書を信じる者はそれが根拠となってしまっているからね。

首都が北京じゃ無く西安になってたらそうなってたかな

変わらないか

>>622 >>台与につづき五王が、まだ朝貢している280年から297年の間

だからお前の書いた年代が間違ってるって話じゃん?

早く五王が280−290年と考える根拠をだしなさいってw

>>595 九州倭国の分家が大和王朝だよ大化の改新まではずっとそう

白村江で九州倭国は終わるけど

大化の改新は中大兄と鎌足の百済コンビのクーデター

九州倭国の系列の天武が百済コンビから国を一旦取り戻すのが奈良時代

鉄の流通という側面からも九州北部と奈良盆地の関係の希薄さは立証される

言うまでもなく三世紀九州は既に鉄の時代であり農具に鉄器を用いるほど広汎に普及していた

これ以外では山陰の一部で大量に鉄器が出て話題になったぐらいである

奈良盆地は山陰にも遅れ鉄器の普及が見られるのは4世紀以降に過ぎない

もちろん鉄器が無くとも石器や銅器でも全国制覇できるかも?知れないが

もしそうであれば奈良盆地政権の属国たる北部九州はなぜ鉄器を奈良にはほぼ全く流通させないのであろうか

極めて不自然と言う他ない

この時期、製鉄技術は中国朝鮮だけにあり倭人は鉄を楽浪等で購入し対馬経由で輸入していた

この対馬ルートの玄関が北部九州でありその流通をほぼ独占していたと見るのが妥当だろう

413年 東晋 義熙9 讃 ? 高句麗・倭国及び西南夷の銅頭大師が安帝に貢物を献ずる。

と(『晋書』安帝紀、『太平御覧』)を書いたのは

唐(618年 - 907年)

ですが

五王は誰に朝貢したでしょう?

1『魏志』を書いた西晋(265年 - 316年)

2『後漢書』を書いた南北朝の宋(420年 - 479年)

3『宋書』を書いた南北朝の斉(479年 - 502年)

>>629 >この時期、製鉄技術は中国朝鮮だけにあり倭人は鉄を楽浪等で購入し対馬経由で輸入していた

楽浪で購入だとさ

ワロタ

>>630 クイズとかいいからお前の考える根拠を出せ

はぐらかすのに一生懸命なのはバレバレだぞw

まあいいや、俺は優しいから付き合ってあげよう

421年 宋 永初2 讃 宋に朝献し、武帝から除授の詔をうける。おそらく「安東将軍倭国王」。(『宋書』夷蛮伝)

425年 宋 元嘉2 讃 司馬の曹達を遣わし、宋の文帝に貢物を献ずる。(『宋書』夷蛮伝)

430年 宋 元嘉7 讃? 1月、宋に使いを遣わし、貢物を献ずる。(『宋書』文帝紀)

438年 宋 元嘉15 珍 これより先(後の意味以下同)、倭王讃没し、弟珍立つ。この年、宋に朝献し、自ら「使持節都督倭・百済・新羅・任那・秦韓・慕韓六国諸軍事安東大将軍倭国王」と称し、正式の任命を求める。(『宋書』夷蛮伝)

まだ続きあるけどいりますか?

東征とかカッコイイこと言ってるけどホントは権力争いに負けて逃げた

>>632 意味不明だが

倭人が楽浪朝鮮で鉄を仕入れていたのは史実だね

ちなみに西晋(265年 - 316年)は、

西晋(265年 - 316年)に対して、倭国が今、

使訳通ずる所は三十国

と

自らが書いた『魏志』(倭人伝を含む)の中で書いてます

>>633 ほれ、統合失調症で情報を統合できないようだから、情報を統合してやったぞ

413年 東晋 義熙9 讃 ? 高句麗・倭国及び西南夷の銅頭大師が安帝に貢物を献ずる。

と(『晋書』安帝紀、『太平御覧』)を書いたのは

唐(618年 - 907年)

ですが

五王は誰に朝貢したでしょう?

1『魏志』を書いた西晋(265年 - 316年)

2『後漢書』を書いた南北朝の宋(420年 - 479年)

3『宋書』を書いた南北朝の斉(479年 - 502年)

ちなみに西晋(265年 - 316年)は、

西晋(265年 - 316年)に対して、倭国が今、

使訳通ずる所は三十国

と

自らが書いた『魏志』(倭人伝を含む)の中で書いてます

弥生時代の人口推計は

弥生遺跡数に一定の係数をかけることで

計算されている。

当時の推計は集められた資料の

弥生遺跡1万ヶ所から推計されたもの。

今の遺跡データベースには4万ヶ所が

記録されており

北部九州は遺跡が発見されても

工事等で壊されることがなければ

発掘しない方針なので

実質はこの十倍以上の遺跡があるとも言われる。

>>587 帯方郡からの魏使は2回。

一回目は、郡占領直後の240年。

346年の韓制圧はいまだ為されていないし馬韓西岸も初探検。

黄海を渡って奇襲した魏の最新鋭戦を使用したと考えられ、

帯方郡から12000里の地名も知れぬ宿営での行軍によって、卑弥呼に金印を届けた。

この時、所属女王共立の21国、可7万戸の名を参問し、漢字にしたのが建中校尉梯儁

二回目はこの韓制圧後の247年。

郡は245〜6年の韓制圧戦に卑弥呼軍に参戦の檄を飛ばしたが参戦せず

247年に遣倭 載斯烏越等の戦争中の言い訳を聞いて、

郡使をその倭人船の帰国便に塞曹掾史張政を便乗させ視察に来た。

この時は、丗有王皆統屬女王國 郡使往來常所駐

である 伊都で台与と難升米に合わせたので、行程は10500里。

倭人船の寄港地、宿営には和名が有りこの寄港地を漢字にしてその間の里程を記した。

東夷伝序文

雖 夷狄之邦 而 俎豆之象 存中國 失禮 求之四夷 猶信

故 撰次 其國列 其同異 以 接前史 之所未備焉

つまり、東夷の倭は晋においても中華秩序に組み込めていない。

倭人伝を評曰

史漢著 朝鮮両越 東京撰 録西羌

魏世 匈奴遂衰 更有 烏丸鮮卑 爰及 東夷

使譯 時通 記述隨事 豈常也哉

魏志倭人伝の成果は時に通じ2回の使譯の記録を記せたことである。

>>639 つまりは殆ど当てにならないってことだな。

>>624 1里の距離は時代によっても史書によっても異なる。

短里であればほぼ千里。

>>639 その発掘しなかった遺跡に邪馬台国が含まれてる可能性もあるんだよね

弥生時代の人口推計があてにならない。これだとしても畿内説が正しいは飛躍しすぎ

当時の邪馬台国に戸籍調査する能力は無いと思う

なんとなく大雑把な数字を言っただけとしか思えん

>>106 イタコの発言を解釈して古事記を創り出した超優秀な編集者が存在してそう

>>640 参問とは問いを参する(集める)ことだから

伊都国に滞在して倭地の情報を収集したんだ

卑弥呼や壱与と張政が会ったのも伊都国だな。

>>642 短里などない

短里があったとしても

朝鮮から対馬まで

対馬から壱岐

壱岐から松浦

これらの距離は全く違うのでそもそも不正確である

この差を誤差にするのであれば、数字は参考程度でいいという事の証明にもなってしまうよ

吉野ヶ里ですら、ところどころトレンチで溝を掘って

遺跡の存在は確認してるけど

9割は埋設保存のままだからね。

>>624 陸上は歩測できたけど、海上は歩測できないからね

海上では誤差が大きいのは仕方がないな。

結局日本の古代史って中国の一地方としての歴史しかないよな

奈良時代の天皇と桓武から全然性格違うだろ

これだけでも万世一系はでたらめ