地価の上昇が地方にも広がっています。全国の土地の価格の動向を示す、ことしの「地価公示」は、すべての土地の平均が4年連続で値上がりし、地方の住宅地も27年ぶりに上昇に転じました。

「地価公示」は国土交通省が1月1日時点で調査した土地の価格で、ことしは全国のおよそ2万6000地点が対象となりました。

それによりますと、住宅地、商業地、工業地などを合わせたすべての調査地点の価格の平均は去年を1.2%上回って4年連続の値上がりとなりました。

用途別では「住宅地」が全国平均でプラス0.6%と2年連続で上昇し、このうち東京、大阪、名古屋の「三大都市圏」は平均でプラス1%でした。

さらにそれ以外の「地方圏」も平均でプラス0.2%と、平成4年以来27年ぶりに上昇に転じ、地価の上昇が地方にも広がっていることを示す結果となりました。

これは、住宅ローンの金利が低い水準で推移し、住宅ローン減税などの効果もあって、交通の便や住環境の優れた地域を中心に、住宅に対する需要が堅調なためです。

商業地も、外国人旅行者の増加に伴うホテル需要の高まりやオフィス賃料の上昇などを背景に、全国平均でプラス2.8%と4年連続の値上がりとなりました。このうち、「三大都市圏」はプラス5.1%、「地方圏」はプラス1%でいずれも上昇基調を強めています。

■大都市以外でも地価上昇 2極化も鮮明に

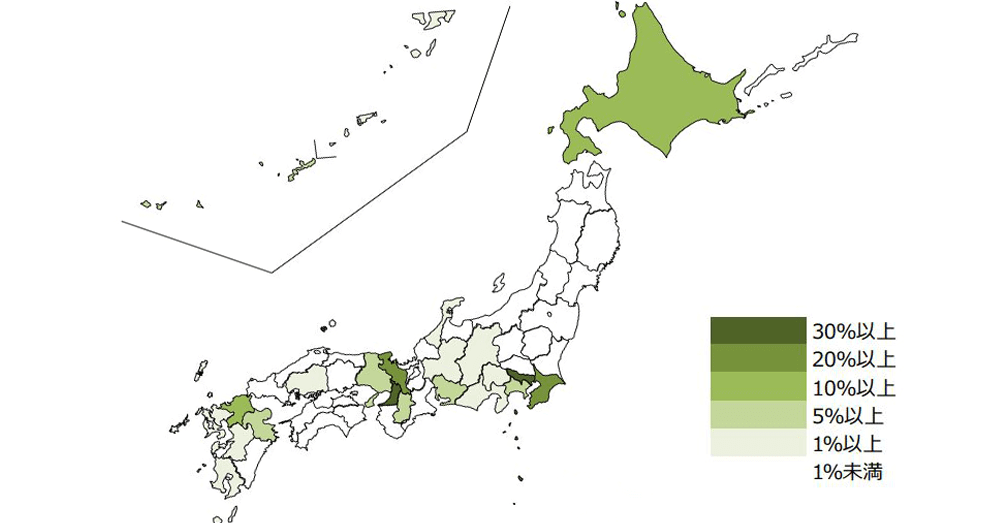

ことしの地価公示は地価の上昇が東京や大阪、札幌や福岡といった大都市だけでなく、そのほかの地方にも広がってきていることを示す結果となっています。

都道府県別に見ると、住宅地は、北海道と石川県、山口県、それに佐賀県の4つが平均で上昇に転じ、合わせて18の都道府県が上昇しました。

また、商業地も、佐賀県が上昇に転じ、合わせて22の都道府県が上昇しました。

平均では下落が続いている県でも、一部には上昇に転じる地点も出てきています。このうち、JR秋田駅前の商業地は「男鹿のナマハゲ」がユネスコの無形文化遺産に登録されたことなどを契機に地域を訪れる人が増えて、飲食店などの需要が高まり、プラス1.8%と27年ぶりに上昇に転じました。

また、大分県日出町は、空港へのアクセスがよく定住促進に向けた町の施策の効果もあって住宅の需要が高まり、住宅地の2つある調査地点がいずれも値上がりし、平均でも18年ぶりの上昇となりました。

ただ、地方で地価が上昇に転じる地点がある一方で、交通の便が悪く人口の減少に歯止めがかからない地域などは依然として地価の下落が続いていて、同じ県内でも地価の2極化が進む状況が鮮明になっています。

■不動産投資に変調の兆しも

ここ数年、都市部の地価を押し上げるひとつの要因となってきたのが積極的な不動産投資です。安定した賃料収入を目当てに、オフィスやマンションへの投資が相次いできましたが、このところ変調の兆しも出てきています。

首都圏でオフィスやマンションを中心に投資してきた東京 港区の投資運用会社では、去年から、新たな物件の購入に慎重になっていると言います。価格が高騰し、投資に見合った収益が得られる物件が少なくなっているためです。

会社によりますと、マンションの価格やオフィスの賃料の値上がりで、去年以降、不動産への投資額を1割から2割程度積み増す必要が出ているということです。しかし、賃料を簡単に引き上げることが難しいため、不動産投資によって得られる利回りの目標を引き下げているということです。

こうしたこともあって、この会社がことしになって取得した物件はまだ1棟にとどまっています。

不動産のコンサルティング会社「CBRE」によりますと、去年、投資ファンドや機関投資家などが国内のオフィスやマンションなどに投資した額は、前の年を27%下回ったとしていて、東京の都心部を中心に不動産投資にかげりが出始めているという指摘も出ています。

「リストアセットマネジメント」の遠藤晋民社長は「都心部などでは価格が天井近くまで来ていて、投資先は立地が良いなど、収益性が高い物件に絞り込んでいる。新たな物件を取得できない状況が続けば今後、事業に悪影響を及ぼすおそれもある」と話しています。

■「今後の状況 注視を」

以下ソース先で

2019年3月19日 16時52分

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190319/k10011853391000.html

「地価公示」は国土交通省が1月1日時点で調査した土地の価格で、ことしは全国のおよそ2万6000地点が対象となりました。

それによりますと、住宅地、商業地、工業地などを合わせたすべての調査地点の価格の平均は去年を1.2%上回って4年連続の値上がりとなりました。

用途別では「住宅地」が全国平均でプラス0.6%と2年連続で上昇し、このうち東京、大阪、名古屋の「三大都市圏」は平均でプラス1%でした。

さらにそれ以外の「地方圏」も平均でプラス0.2%と、平成4年以来27年ぶりに上昇に転じ、地価の上昇が地方にも広がっていることを示す結果となりました。

これは、住宅ローンの金利が低い水準で推移し、住宅ローン減税などの効果もあって、交通の便や住環境の優れた地域を中心に、住宅に対する需要が堅調なためです。

商業地も、外国人旅行者の増加に伴うホテル需要の高まりやオフィス賃料の上昇などを背景に、全国平均でプラス2.8%と4年連続の値上がりとなりました。このうち、「三大都市圏」はプラス5.1%、「地方圏」はプラス1%でいずれも上昇基調を強めています。

■大都市以外でも地価上昇 2極化も鮮明に

ことしの地価公示は地価の上昇が東京や大阪、札幌や福岡といった大都市だけでなく、そのほかの地方にも広がってきていることを示す結果となっています。

都道府県別に見ると、住宅地は、北海道と石川県、山口県、それに佐賀県の4つが平均で上昇に転じ、合わせて18の都道府県が上昇しました。

また、商業地も、佐賀県が上昇に転じ、合わせて22の都道府県が上昇しました。

平均では下落が続いている県でも、一部には上昇に転じる地点も出てきています。このうち、JR秋田駅前の商業地は「男鹿のナマハゲ」がユネスコの無形文化遺産に登録されたことなどを契機に地域を訪れる人が増えて、飲食店などの需要が高まり、プラス1.8%と27年ぶりに上昇に転じました。

また、大分県日出町は、空港へのアクセスがよく定住促進に向けた町の施策の効果もあって住宅の需要が高まり、住宅地の2つある調査地点がいずれも値上がりし、平均でも18年ぶりの上昇となりました。

ただ、地方で地価が上昇に転じる地点がある一方で、交通の便が悪く人口の減少に歯止めがかからない地域などは依然として地価の下落が続いていて、同じ県内でも地価の2極化が進む状況が鮮明になっています。

■不動産投資に変調の兆しも

ここ数年、都市部の地価を押し上げるひとつの要因となってきたのが積極的な不動産投資です。安定した賃料収入を目当てに、オフィスやマンションへの投資が相次いできましたが、このところ変調の兆しも出てきています。

首都圏でオフィスやマンションを中心に投資してきた東京 港区の投資運用会社では、去年から、新たな物件の購入に慎重になっていると言います。価格が高騰し、投資に見合った収益が得られる物件が少なくなっているためです。

会社によりますと、マンションの価格やオフィスの賃料の値上がりで、去年以降、不動産への投資額を1割から2割程度積み増す必要が出ているということです。しかし、賃料を簡単に引き上げることが難しいため、不動産投資によって得られる利回りの目標を引き下げているということです。

こうしたこともあって、この会社がことしになって取得した物件はまだ1棟にとどまっています。

不動産のコンサルティング会社「CBRE」によりますと、去年、投資ファンドや機関投資家などが国内のオフィスやマンションなどに投資した額は、前の年を27%下回ったとしていて、東京の都心部を中心に不動産投資にかげりが出始めているという指摘も出ています。

「リストアセットマネジメント」の遠藤晋民社長は「都心部などでは価格が天井近くまで来ていて、投資先は立地が良いなど、収益性が高い物件に絞り込んでいる。新たな物件を取得できない状況が続けば今後、事業に悪影響を及ぼすおそれもある」と話しています。

■「今後の状況 注視を」

以下ソース先で

2019年3月19日 16時52分

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190319/k10011853391000.html