���o���ϑ�����@���L�A236�~���̂Q��3951�~�@26�N�Ԃ荂�l

2018/1/16 15:11

https://www.nikkei.com/article/DGXLAS3LTSEC1_W8A110C1000000/

�@16���̓��������s��œ��o���ϊ����͑��L�����B�I�l�͑O����236�~93�K�i�P���j���̂Q��3951�~81�K�ƂȂ�1991�N11��15���ȗ��A��26�N�Ԃ�̍��l��t�����B���{���̐捂�ς͍������A�t�@�i�b�N��t�@�X�g���A�\�t�g�o���N�Ƃ����������w���ւ̉e�����傫�Ȓl�������ɊC�O�����Ƃ���̔������������B�O���ב֎s��ʼn~�̑h������̏㏸���ꕞ�����̂���������̎x���ɂȂ����B

�@���P���̔�������͊T�Z�łQ��4307���~�i����x�[�X�j�������B�k���o�p�t�h�b�j�j���[�X�i�m�p�m�j�l

2018/01/16(��) 17:28:54.87ID:A8tRxEM00

�y�ߕ�z�y�A�x�m�~�N�X/#�J�T�A�Q�m�~�N�X�z�����A�f�c�o���c�ȁB��{�c���\�A�{�i�n���y���{�F�z��3

���_���猾���ƁC�u�ŐV�̍��ۓI�f�c�o�Z�o��ւ̑Ή��v���B�ꖪ�ɂ��C

�f�c�o��������Ă���\�������ɍ����B���͂قڊm�M�Ɏ����Ă���B

�i�����j

����͉���ɂ�邩���グ�z���������̂ł���B

�@���ڂ����グ��

�@

�A�x�m�~�N�X�J�n��̂Q�O�P�R�N�x�ȍ~�̊z���ˏo���Ă���̂������邾�낤�B

�Q�O�P�T�N�x�Ȃ�ĂR�P�D�U���~�������グ����Ă���B

����̓A�x�m�~�N�X�J�n���O�ł���Q�O�P�Q�N�x�̖�P�D�T�{�ł���B

����������グ���ɂ��Ă݂�Ɖ��L�̂Ƃ���B

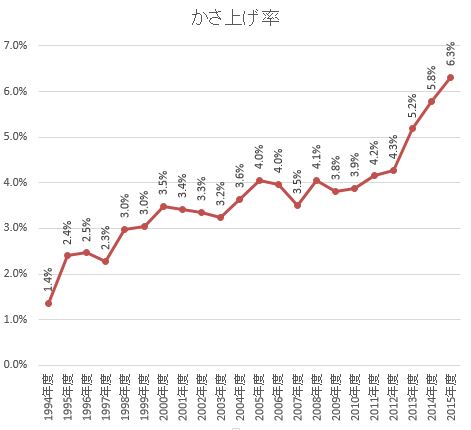

�@�����グ���O���t

�@

�A�x�m�~�N�X�J�n�ȍ~�����T�����鍂�������グ�����L�^���Ă���̂�������B

���́C���̂����グ�̓���ł���B�ȉ��C���t�{���\�������甲������B

�i�����j

�@

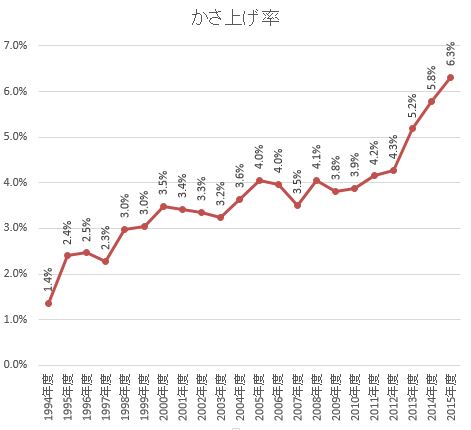

�u���̑��v���ڂ̂����グ�z�O���t

�@

�A�x�m�~�N�X�J�n�ȍ~�̔N�x���ُ�ɂ����グ����Ă���̂���ڗđR�ł���B

�A�x�m�~�N�X�̊J�n�O�Ƃ͑S����r�ɂȂ�Ȃ��B

�u���̑��v�̂����グ�z���v���X�ɂȂ邱�Ǝ��́C�ߋ��Q�Q�N�x�ł������U���Ȃ��B

���̂����̔������A�x�m�~�N�X�ȍ~����߂Ă���B

�i�����j

���̖{�ł́C�u�������オ�����v�u�ٗp�����P�����v���C

�A�x�m�~�N�X�̐��ʂƂ���Ă�����̂܂őS�ċq�ϓI�f�[�^�������Ĕے肵�Ă���B

���̖{�������Ȃ���C���̔F���́u�ǂꂾ�������}���Ђǂ��Ă��C

���Ȃ��Ƃ��o�ς͖���}������}�V�v�Ƃ�����Ԃ̂܂܂������ł��낤�B

���͈Ⴄ�B

�A�x�m�~�N�X�͎j��Œ�ň��̌o�ϐ���ł���C�䂪���ő�̍���ł���B

�厸�s�ɏI����������łȂ��C������ȕ���p��s��ł���B

����}����̕������|�I�Ƀ}�V�ł������B��r�ɂ���Ȃ�Ȃ��B

���̋L���ɑ��ĕ�������������Ȃ�y�����邾�낤���C

�܂��ْ͐���ǂ�ł��當��������Ă������������B

�i�NjL�j

�Ȃ��C���ُ̈�Ȃ����グ���ۂ��C���́u�J�T�A�Q�m�~�N�X�v�ƌĂ�ł���B

�@���J�T�A�Q�m�~�N�X

http://2chb.net/r/liveplus/1511724140/

���_���猾���ƁC�u�ŐV�̍��ۓI�f�c�o�Z�o��ւ̑Ή��v���B�ꖪ�ɂ��C

�f�c�o��������Ă���\�������ɍ����B���͂قڊm�M�Ɏ����Ă���B

�i�����j

����͉���ɂ�邩���グ�z���������̂ł���B

�@���ڂ����グ��

�@

�A�x�m�~�N�X�J�n��̂Q�O�P�R�N�x�ȍ~�̊z���ˏo���Ă���̂������邾�낤�B

�Q�O�P�T�N�x�Ȃ�ĂR�P�D�U���~�������グ����Ă���B

����̓A�x�m�~�N�X�J�n���O�ł���Q�O�P�Q�N�x�̖�P�D�T�{�ł���B

����������グ���ɂ��Ă݂�Ɖ��L�̂Ƃ���B

�@�����グ���O���t

�@

�A�x�m�~�N�X�J�n�ȍ~�����T�����鍂�������グ�����L�^���Ă���̂�������B

���́C���̂����グ�̓���ł���B�ȉ��C���t�{���\�������甲������B

�i�����j

�@

�u���̑��v���ڂ̂����グ�z�O���t

�@

�A�x�m�~�N�X�J�n�ȍ~�̔N�x���ُ�ɂ����グ����Ă���̂���ڗđR�ł���B

�A�x�m�~�N�X�̊J�n�O�Ƃ͑S����r�ɂȂ�Ȃ��B

�u���̑��v�̂����グ�z���v���X�ɂȂ邱�Ǝ��́C�ߋ��Q�Q�N�x�ł������U���Ȃ��B

���̂����̔������A�x�m�~�N�X�ȍ~����߂Ă���B

�i�����j

���̖{�ł́C�u�������オ�����v�u�ٗp�����P�����v���C

�A�x�m�~�N�X�̐��ʂƂ���Ă�����̂܂őS�ċq�ϓI�f�[�^�������Ĕے肵�Ă���B

���̖{�������Ȃ���C���̔F���́u�ǂꂾ�������}���Ђǂ��Ă��C

���Ȃ��Ƃ��o�ς͖���}������}�V�v�Ƃ�����Ԃ̂܂܂������ł��낤�B

���͈Ⴄ�B

�A�x�m�~�N�X�͎j��Œ�ň��̌o�ϐ���ł���C�䂪���ő�̍���ł���B

�厸�s�ɏI����������łȂ��C������ȕ���p��s��ł���B

����}����̕������|�I�Ƀ}�V�ł������B��r�ɂ���Ȃ�Ȃ��B

���̋L���ɑ��ĕ�������������Ȃ�y�����邾�낤���C

�܂��ْ͐���ǂ�ł��當��������Ă������������B

�i�NjL�j

�Ȃ��C���ُ̈�Ȃ����グ���ۂ��C���́u�J�T�A�Q�m�~�N�X�v�ƌĂ�ł���B

�@���J�T�A�Q�m�~�N�X

http://2chb.net/r/liveplus/1511724140/